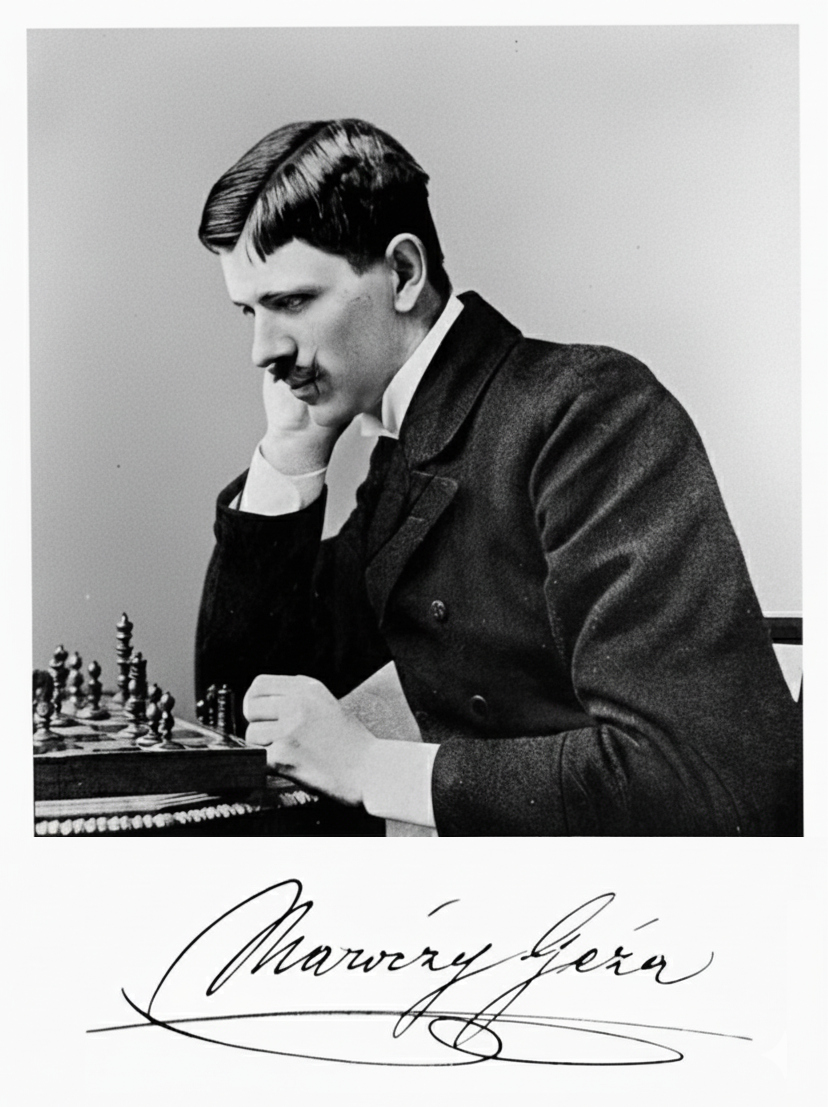

Músico rumano de ascendencia alemana, médium de escritura automática y figura silenciosa en uno de los episodios más extraños que haya conocido la cultura ajedrecística del siglo XX.

1. Câmpina, 1914: un comienzo en penumbra

Câmpina, en los primeros meses de 1914, era todavía un pliegue tranquilo del mapa rumano. Una ciudad pequeña, rodeada de colinas suaves y caminos de tierra que, según la estación, podían oler a polvo o a ciruelos en flor. Allí nació Robert Rollans un 29 de enero, cuando Europa ignoraba que en unos meses dejaría de parecerse a sí misma.

Es fácil imaginar ese nacimiento como tantos otros de la región: una casa de tejas, la visita de un médico, el rumor de la vida rural que continúa mientras las grandes potencias ensayan sus sombras. Sin embargo, en el centro de esa escena apacible aparece algo que a una mente lógica le genera un ruido tenue. ¿Cómo es que un niño nacido en la Rumania profunda de 1914 lleva un nombre y un apellido que suenan tan ajenos al repertorio local?

«El nombre completo, Robert Rollans, no se parece a los apellidos rumanos habituales y ya entonces debió de llamar la atención. Sabemos que su padre era un médico alemán, y ese dato explica parte de la disonancia, pero no toda. El apellido Rollans parece provenir de otro lado, quizá de algún estrato donde las migraciones, las fronteras móviles y las germanizaciones parciales dejan rastros opacos. Tal vez sea un apellido heredado, modificado o adaptado a una administración que ya no existe.

Hasta donde alcanzan hoy las fuentes, la documentación no resuelve ese enigma. Y en ese punto conviene admitirlo sin maquillaje: nos movemos en una penumbra etimológica. La identidad de un hombre atraviesa demasiadas capas históricas como para quedar reducida a una partida de nacimiento. No sería extraño que en el futuro algún lector, especialista en genealogías o archivos parroquiales, arroje luz sobre esta disonancia en la paleta de colores que aquí solo podemos sugerir.

Lo que sí está claro es que el pequeño Robert creció en un espacio cultural híbrido. Câmpina estaba bajo la órbita de Bucarest, pero su atmósfera social miraba también hacia Viena y Berlín. La figura de un padre alemán en la Rumania de 1914 no era una rareza absoluta. Europa Central y los Balcanes fueron durante décadas un tejido de lealtades cruzadas, con biografías expuestas al viento de la geopolítica.

En ese paisaje empezó la vida de Rollans, mucho antes de que la guerra lo arrastrara, antes de los años de música, antes de los exilios, antes de que su mano se volviera instrumento de obsesiones que lo superarían. Esa parte vendrá después. Por ahora basta con esta escena inicial: un niño que nace en un rincón del mapa que estaba a punto de deshacerse, con un nombre que parece prestado de otro idioma y un destino que nadie podía anticipar.

2. Juventud, música y una grieta en lo real

Cuando aquel niño de Câmpina llegó a la adolescencia, Europa ya no era la misma. Los antiguos reinos que habían sostenido a su familia se habían desmoronado y él entró en su juventud como quien camina sobre los tablones reconstruidos de un puente que ya no recuerda su forma original.

Rollans eligió un camino que parecía ajeno a la turbulencia política: la música. Ingresó en una academia, estudió piano y composición. En esos años, según los testimonios posteriores, llevaba una vida que podríamos llamar convencional. Ensayos, partituras, quizá algunos alumnos. Ninguna señal visible de que décadas más tarde alguien lo citaría como intermediario entre un gran maestro muerto y uno vivo.

La Segunda Guerra Mundial modificó el paisaje exterior, pero no necesariamente el interior. Robert trabajó para el ejército rumano, probablemente en algún rol administrativo o cultural. Los detalles son escasos. Era, como tantos músicos, un hombre que sobrevivía a los cambios de bandera. Había nacido bajo una monarquía balcánica, trabajaba ahora para un régimen crecientemente autoritario y veía cómo lo que quedaba del viejo orden europeo se rompía en pedazos.

Lo verdaderamente extraño ocurrió después, casi por accidente. Hacia los treinta y tres años, según su propio relato, acompañó a su hermano menor a una sesión espiritista. El anfitrión era un profesor de matemáticas con reputación de médium. Allí experimentó por primera vez una sensación que lo descolocó. No fue una visión, ni una aparición espectral, sino algo más íntimo: la impresión de que su mano quería escribir sola.

La tradición espiritista europea de fines del siglo XIX llamó a ese fenómeno automatic writing, escritura automática. La forma es engañosamente simple. El médium toma un lápiz, apoya la mano sobre el papel y, en vez de redactar conscientemente, permite que esa mano trace letras y frases cuya procedencia declara no controlar. Para unos es el inconsciente, para otros la imaginación, para otros una voz ajena.

Rollans contaba que aquella primera experiencia lo dejó aterrado, porque la mano había escrito palabras atribuidas a su hermano Robi, médico fallecido ocho años antes, sobre un tema íntimo que, según él, nadie más conocía. Podría ser ilusión, criptomnesia o simple sugestión. En cualquier caso, ese hecho lo marcó. No como una revelación iluminadora, sino como una grieta que se abre.

Con los años la grieta se amplió. Empezó a escribir largas páginas en semitrance, a veces diez o doce hojas A4 en una hora. Aseguraba que recordaba muy poco después. En ocasiones emergía una letra que él identificaba como la de su padre o la de otras figuras ya fallecidas. Los escépticos hablarán de automatismos psicológicos. Los creyentes, de mensajes del más allá. Rollans, hombre más bien temeroso, solo insistía en que aquello no podía reducirse a telepatía porque incluía datos que él mismo desconocía.

Si uno buscara un punto donde su vida cambia de carril, probablemente sería ese. No la guerra, no los cambios de régimen, no el traslado de país, sino el descubrimiento íntimo de que su propia mano podía funcionar como un instrumento ajeno.

Unos años después vendría el exilio voluntario de 1971, cuando cruzó la frontera con un visado turístico y se instaló en Bad Pyrmont, en la República Federal de Alemania. Una ciudad balnearia, discreta, aparentemente ajena a los conflictos. Alemania seguía dividida, con Bonn como capital provisional, y Rollans vivía a la sombra de esa frontera ideológica que partía Europa en dos almas. No es descabellado pensar que esa ubicación intermedia, geográfica y biográfica, preparó el terreno para lo que vendría. O quizá no explica nada. A veces la vida se parece más a un tablero donde las piezas se mueven por costumbre que por destino.

3. Un economista suizo y la idea más extraña del mundo

En la vida de Rollans aparece entonces una figura casi opuesta a él, como si la historia hubiera querido emparejar dos biografías incompatibles para producir un experimento irrepetible.

Wolfgang Eisenbeiss, nacido en 1932, doctor en Economía por la Universidad de St. Gallen, llevaba una trayectoria que no invita a pensar en mesas parlantes. Analista financiero y gestor de activos, ciudadano suizo de costumbres ordenadas, se movía con naturalidad en el mundo de los mercados y las estadísticas. Sin embargo, dedicó también décadas a investigar con seriedad la posibilidad de una vida después de la muerte y estuvo vinculado a la Sociedad Suiza de Parapsicología.

Eisenbeiss acariciaba una intuición: si existía una forma de supervivencia personal más allá de la muerte, debía poder manifestarse no solo en recuerdos vagos o frases edificantes, sino también en habilidades. No un poema genérico, no una carta sentimental, sino una destreza precisa y verificable. El ajedrez reunía varias condiciones ideales. Tenía reglas claras, partidas registradas, estilos reconocibles y un nivel de exigencia intelectual que hacía difícil la impostura prolongada.

La pregunta que lo obsesionaba era sencilla de formular y muy difícil de abordar: ¿se podría organizar una partida de ajedrez entre un gran maestro vivo y un gran maestro muerto mediante un médium que no supiera jugar? Si el resultado era coherente, si el estilo recordaba al jugador fallecido y si, además, emergían datos biográficos verificables, se obtendría un tipo de evidencia que, por lo menos, obligaría a no despachar el asunto con un gesto de suficiencia.

Necesitaba dos cosas. Por un lado, un médium que no jugara ajedrez, con reputación personal aceptable y sin antecedentes de fraude. Por otro, un gran maestro vivo de primera línea, libre de las ataduras soviéticas, capaz de aceptar el experimento sin miedo al ridículo ni a consecuencias políticas.

En algún punto entre mediados y fines de los años setenta, Eisenbeiss conoció a Rollans. No fue en una escena teatral, rodeado de velas, sino en un contexto privado. Lo convencieron las páginas, no los discursos. Rollans escribía mucho, sin cobrar por ello, y sus mensajes incluían información que parecía difícil de obtener sin acceso a archivos o a testimonios familiares. Eisenbeiss tomó nota mental: este hombre podría servir para algo más ambicioso.

Le entregó entonces una lista de grandes maestros fallecidos y le pidió que, si era posible, “consultara” quién estaría dispuesto a jugar una partida contra un gran maestro vivo. Lo que vino a continuación tiene un tono discretamente inverosímil. Según el relato posterior, los “guías” de Rollans indicaron que habían contactado a Géza Maróczy, húngaro nacido en 1870, fallecido en 1951, uno de los jugadores más fuertes de su generación y experto legendario en finales. Y que Maróczy aceptaba jugar.

Aceptaba, según esa versión, algo muy concreto. No estaba ofreciendo consuelo, ni prédicas metafísicas, ni revelaciones sobre el más allá. Aceptaba una partida.

Faltaba la pieza viva. El candidato natural era Viktor Korchnoi, nacido en Leningrado en 1931, dos veces finalista del Campeonato del Mundo, célebre por su carácter combativo y por haber roto con la Unión Soviética en 1976. Desde 1977 vivía en Suiza, donde se convirtió en una especie de emblema del disidente profesional.

Cuando le preguntaron con qué gran maestro del pasado le hubiera gustado enfrentarse, Korchnoi mencionó sin dudar a Capablanca, Keres y Maróczy. Días después, Eisenbeiss lo llamó con una noticia que sonaba a broma: Capablanca y Keres no estaban “disponibles”, pero Maróczy sí. Contra ese telón de fondo, en junio de 1985 quedaban alineadas las tres biografías que sostendrían el experimento: el economista suizo, el médium rumano-alemán y el gran maestro soviético exiliado.

4. El tablero en la sombra

La imagen más fiel de este experimento no es la de un espadachín del tablero calculando variantes, ni la de un científico anotando datos, ni la de un médium arrobado. Es la de un tablero silencioso en Bad Pyrmont, instalado en la mesa de un piso modesto, con luz oblicua entrando por la ventana.

A partir del 11 de junio de 1985, esa pequeña tabla con clavijas empezó a recibir movimientos. El procedimiento tenía algo de rito lento, casi litúrgico:

Primero, Rollans decía sentir una presencia. No hablaba de voces, ni de apariciones, sino de un cosquilleo interno, una especie de aviso. Entraba en un semitrance. No perdía la conciencia ni caía en teatralidades, pero afirmaba que algo en su atención se retiraba para dejar espacio a otra voluntad. Tomaba entonces un lápiz y escribía la jugada en notación algebraica. A veces lo hacía con su propia letra, otras con una caligrafía que consideraba ajena. En ocasiones aparecían palabras sueltas en húngaro, idioma que él no dominaba más allá de algunos ecos fonéticos.

Luego colocaba la jugada en su pequeño tablero y llamaba por teléfono a St. Gallen. Eisenbeiss anotaba la jugada y se la transmitía a Korchnoi, que muchas veces contestaba desde un hotel o un aeropuerto. El gran maestro pensaba su respuesta, la dictaba y el movimiento regresaba por la misma ruta, hasta llegar otra vez a la mesa de Bad Pyrmont, donde Rollans lo ejecutaba en su tablero para que, según su convicción, Maróczy lo “viera”.

Así avanzó una defensa Francesa que se extendió durante siete años y ocho meses. Las jugadas se demoraban por razones muy terrenales: los viajes constantes de Korchnoi, los problemas de salud de Rollans, los tiempos muertos inevitables en cualquier experimento que no está financiado por nadie y depende de la energía de tres hombres ya cansados de sus propias vidas.

Hay un aspecto especialmente desconcertante en el testimonio del médium. En algunos pasajes, Rollans afirma que por momentos comprendía la posición como si fuera un jugador fuerte. Hablaba de variantes que se desplegaban en su mente con una claridad inusitada. Minutos después, decía haber olvidado por completo la lógica de esas jugadas. “Me quedo sin recuerdos de lo que entendí hace un instante”, explicaba. Esa mezcla de lucidez momentánea y amnesia inmediata resulta difícil de encajar en categorías sencillas, tanto si uno opta por una lectura parapsicológica como si prefiere una explicación psicológica estricta.

Del otro lado de la línea, Korchnoi jugaba como si se tratara de una partida más, aunque nunca una partida más. En una entrevista concedida a un periódico suizo hacia septiembre de 1987 reconoció que el inicio había sido flojo por parte de su rival, con jugadas anticuadas propias de alguien que llevaba décadas sin tocar un tablero. Pero añadió un matiz significativo: en el final, dijo, la resistencia de las piezas blancas le inspiró respeto y empezó a considerar la hipótesis de que podía no ganar.

No proclamó nunca que estuviera jugando contra un muerto. Tampoco se burló. Se mantuvo en esa franja intermedia donde habitan quienes conocen demasiado bien los límites de la credulidad, pero también saben que el mundo real es más extraño de lo que suele aceptarse en una sobremesa razonable.

5. Las preguntas que vienen del otro lado

Lo que distingue esta historia de otras anécdotas espiritistas no es solo la partida, sino el archivo que la rodea. Mucho antes de que la defensa Francesa llegara al final, Eisenbeiss empezó a recibir textos extensos atribuidos a Maróczy: recuerdos de infancia, referencias a jugadores menores, opiniones sobre torneos olvidados, detalles biográficos de apariencia nimia.

Con mentalidad de investigador, Eisenbeiss decidió poner a prueba aquel material. A partir de los escritos mediúmnicos elaboró un cuestionario de más de ochenta preguntas, organizado según su grado de dificultad. Algunas podían resolverse con libros corrientes, otras exigían hurgar en archivos poco accesibles, y varias tenían un carácter tan íntimo que solo podían responderlas familiares directos o especialistas muy versados en la biografía de Maróczy.

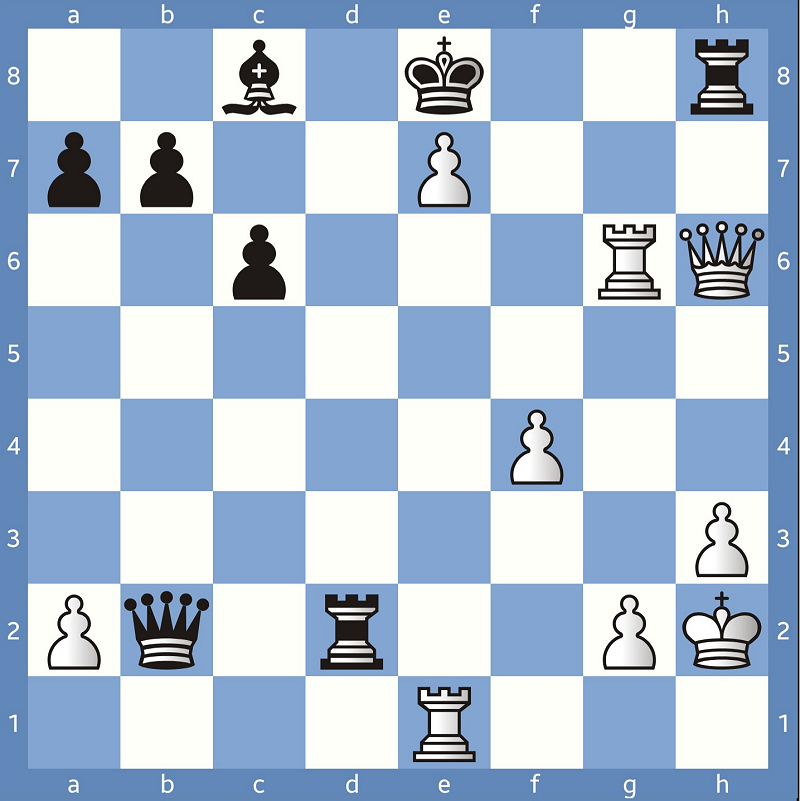

Varias de las verificaciones llamaron la atención. Una de las más citadas surgió cuando Eisenbeiss quiso comprobar la memoria del supuesto Maróczy y buscó, a propósito, una partida casi olvidada. Se trataba de un juego disputado en San Remo en 1930, registrado como Maróczy contra “Romi”, un rival desconocido. La posición parecía perdida para el húngaro hasta que encontró una jugada decisiva y acabó imponiéndose. La pregunta directa fue si ese nombre, Romi, le decía algo. La respuesta, inesperada por su precisión, fue que jamás había conocido a un ajedrecista llamado Romi, pero que sí había tenido un amigo de juventud llamado Romih, con h final, a quien no volvió a ver. Afirmó además que ese viejo amigo participó en el torneo de San Remo y que allí disputaron una de las partidas más emocionantes de su vida.

Juegan las blancas. ¿Te animas a encontrar la secuencia ganadora?

Estamos ante una posición clave de la partida entre Géza Maróczy y Massimiliano Romi, jugada en el torneo de San Remo de 1930. A primera vista las blancas parecen lanzar un ataque directo y convincente contra el rey negro, una escena tensa en la que cada pieza respira actividad.

Décadas más tarde esta posición cobró un interés inesperado. Eisenbeiss la seleccionó como una de las pruebas más finas en su cuestionario sobre la memoria del supuesto Maróczy, un episodio singular en la historia del ajedrez que buscaba medir recuerdos precisos de partidas y secuencias tácticas.

La verificación posterior respaldó los detalles: el apellido Romih aparecía efectivamente con h en algunas fuentes del torneo, y había constancia de que aquel jugador, de origen eslavo, emigró a Italia en 1918 y con los años simplificó la grafía por razones prácticas. El dato, aparentemente menor, encajaba con una exactitud que cuesta explicar sin acceso a la documentación original.

Otra comprobación curiosa surgió cuando se le planteó una pregunta cuya respuesta parecía escapársele: la identidad de la fundadora austríaca del llamado “club Vera Menchik”, una peña informal de jugadores que habían perdido contra la campeona mundial. Maróczy dudó y propuso tres nombres, entre ellos el correcto, aunque lo descartó. Sin embargo, aportó un recuerdo lateral que resultó más revelador: mencionó un episodio del torneo de Karlovy Vary en 1929, cuando José Raúl Capablanca sufrió un sobresalto personal al coincidir, de forma inesperada, su esposa cubana y una amante rusa. Según el relato, el cubano quedó visiblemente turbado y cometió un error grave en su siguiente partida, algo que coincidía con la versión de un único autor que decía conocer el trasfondo de aquel fallo. El episodio no figura en ninguna otra fuente conocida.

En busca de una evaluación independiente, Eisenbeiss encargó a un historiador húngaro, László Sebestyén, que respondiera el mismo cuestionario como si estuviera preparando la documentación para una biografía rigurosa de Maróczy. No le habló de médiums ni de comunicaciones póstumas, solo le pidió precisión.

Una vez recibidas las respuestas, comparó ambas versiones. El resultado lo dejó perplejo incluso a él: más del noventa por ciento de las respuestas verificables coincidían. El resto no pudo contrastarse porque faltaba documentación fiable, no porque fueran incorrectas.

El caso del modesto Romih suele citarse como ejemplo del nivel de detalle involucrado. La simple h perdida en los registros italianos, insignificante para casi cualquiera, coincidía punto por punto con la explicación mediúmnica: un amigo de juventud reencontrado fugazmente, que había adaptado su apellido al nuevo entorno. Si todo fue una invención del médium, fue una invención notablemente precisa en lo biográfico y difícil de atribuir al azar.

En paralelo, Eisenbeiss solicitó que la experiencia mediúmnica quedara documentada con cierto detalle. Rollans describió la aparición de su capacidad de escritura automática a los treinta y tres años, la intervención inicial de su hermano Robi, los años posteriores de práctica intensa, y relatos curiosos, como aquel mensaje temprano en el que le aconsejaban transformar un pequeño Ave Maria en una obra de mayor escala, apta para orquesta y solista. Su vida entera, según él, cambió a partir de esa verificación íntima de que alguien sabía algo que solo él conocía.

Años más tarde, el médico y psiquiatra Vernon Neppe y otros investigadores sometieron la partida a análisis con módulos de ajedrez modernos. El veredicto fue que el nivel de juego de las piezas blancas era coherente con el de un maestro fuerte de estilo clásico, con una comprensión razonable de estructuras y finales, aunque inferior al de un gran maestro actual. No era una exhibición brillante, sino una partida dura, a la antigua, con errores humanos y defensas obstinadas.

En conjunto, la documentación conforma un mosaico incómodo. Para quienes se inclinan por la hipótesis del fraude, la carga de la prueba recae ahora en demostrar cómo un compositor mayor, sin Elo ni historial ajedrecístico, habría logrado sostener durante casi ocho años una farsa que exigía, además, conocimientos históricos muy específicos. Para quienes se inclinan por una lectura parapsicológica, el caso muestra una de las formas más elaboradas de lo que se llama supervivencia personal: no solo recuerdos, sino estilo, opiniones, manías, pequeños rencores.

6. Epílogo: el eco de una partida que nadie vio

Al final de esta historia, cuando se apartan los nombres ilustres y los detalles técnicos, queda una escena mínima. Un piso modesto en Bad Pyrmont, una ciudad de aguas termales donde los días transcurren sin estridencias. Un músico septuagenario, de salud quebradiza, sentado frente a una mesa. Un tablero pequeño con piezas encastradas. Un lápiz.

Ese hombre, que nunca destacó en nada público, había dedicado siete años y ocho meses a anotar, jugada a jugada, los movimientos de una partida entre un gran maestro vivo y un gran maestro muerto. El 11 de febrero de 1993, según el registro de Eisenbeiss, Maróczy abandonó. El 2 de marzo de 1993, diecinueve días después, Robert Rollans murió.

Puede ser casualidad. Puede no serlo. Nadie tiene la respuesta. Lo que sí puede afirmarse sin exagerar es que este episodio reúne tres biografías que no deberían haberse cruzado nunca:

La de Viktor Korchnoi, exiliado soviético, luchador incansable, adversario de Karpov en matches cargados de tensiones políticas y supersticiones modernas. La de Wolfgang Eisenbeiss, economista suizo de vida ordenada, obsesionado con obtener indicios de una vida posterior a partir de datos verificables. Y la de Robert Rollans, músico nacido en un rincón rural de Rumania, hijo de un médico alemán, emigrado a Alemania Occidental, que a los treinta y tantos años descubrió que su mano parecía escribir por cuenta propia.

Del punto de vista ajedrecístico, la partida es una curiosidad. Del lado de la parapsicología, un caso de referencia. Del lado de la historia cultural, una pieza de literatura involuntaria que habría fascinado a más de un escritor.

Lo que aquí se ha intentado es ordenar los hechos conocidos, sin adornos sobrantes y sin el entusiasmo crédulo que suele rodear a estos temas. Sabemos que la partida existió, que las fechas son las que son, que los protagonistas existieron y dejaron rastro. Sabemos que hubo un cuestionario de decenas de preguntas, que un historiador húngaro trabajó sobre él sin conocer el trasfondo, y que las coincidencias fueron altas. Sabemos que Rollans, según todos los testimonios, no tenía nada que ganar, ni en prestigio ni en dinero.

Lo que no sabemos, y quizá no sepamos nunca, es quién jugó realmente esas jugadas blancas. Si fue el propio médium, asistido por una memoria asombrosa y una imaginación disciplinada. Si fue la suma de esfuerzos de varios vivos que decidieron sostener durante años una ficción elaborada. Si fue, como sostienen algunos investigadores, una forma de supervivencia personal que aún no sabemos describir.

El lector hereda ahora esa pregunta. En cierto sentido, este texto no pretende resolverla, sino enmarcarla. Cuando en la página sobre Géza Maróczy se menciona la partida “desde el más allá” y aparece el nombre de Robert Rollans, esta pequeña biografía ofrece contexto. No viene a dictar sentencia, sino a recordar que, a veces, en los márgenes del ajedrez se escriben historias que rozan la literatura fantástica sin abandonar del todo la tierra firme.

Quizá baste con esta imagen final: Korchnoi, ya mayor, revisando de memoria una posición que nadie jugó sobre un tablero físico completo. Eisenbeiss, clasificando carpetas en St. Gallen, consciente de que sus papeles no convencerán a todo el mundo. Y en algún rincón silencioso de Bad Pyrmont, un lápiz sobre la mesa, inmóvil para siempre. Entre esos tres puntos se dibuja un triángulo que todavía hoy incomoda a la lógica, pero enriquece, por contraste, la historia invisible del ajedrez.