1950

Los primeros latidos de una nueva era

Selección musical por JGC

¿Atajo musical?

A continuación, tienes una introducción cultural al año 1950. Si la lectura no es lo tuyo, o dispones de poco tiempo, puedes saltar directamente a nuestra selección musical mediante los botones YouTube o Spotify que encontrarás abajo.

Una selección basada en parámetros de calidad y relevancia, no en tendencias masivas.

1. Introducción

Cada proyecto necesita una brújula. Esta introduce el sentido general de Insight 1950 y explica cómo se organiza: un relato cultural principal y un archivo paralelo de efemérides de música y ajedrez. No es un texto enciclopédico, sino una mirada personal sobre los ecos y los cambios de aquel año.

Si te interesa conocer cómo surgió la idea, qué criterios la orientan y por qué 1950 sigue teniendo vigencia hoy, explora la introducción del proyecto.

2. Reconstrucción tras la guerra

Al comenzar la década, ya habían pasado cinco años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sus huellas seguían por todas partes. Las ciudades de Europa y Japón se reconstruían ladrillo a ladrillo, y la vida apenas empezaba a parecerse otra vez a algo cercano a la normalidad. La cultura, naturalmente, tardó en volver. Y la música no fue la excepción.

Seamos sinceros: la gente tenía otras prioridades. Comida, un techo, agua potable... eso venía primero. La música no estaba al tope de la lista. Muchos teatros y salas de grabación habían quedado destruidos o se habían usado con fines bélicos. El equipamiento estaba obsoleto o era difícil de reponer. ¿Y el dinero? Se destinaba, en su mayoría, a las necesidades básicas.

En Europa occidental, el Plan Marshall trajo cierto alivio. Gracias a esa ayuda externa, reabrieron fábricas, volvieron los empleos y algunos sectores comenzaron a respirar de nuevo. Pero en lo que respecta a la música, el ritmo era lento. La mayoría de los discos se quedaban dentro de las fronteras nacionales, y la idea de canciones que viajaran de un país a otro todavía no formaba parte del paisaje.

3. Doce nacimientos de 1950 (músicos y ajedrecistas)

Reunimos aquí dos selecciones paralelas de nacidos en 1950: una de músicos y otra de ajedrecistas. El criterio es el impacto histórico y artístico/deportivo, con el sesgo personal inevitable. Nos sedujo la magia del doce: como los doce semitonos que completan la escala cromática, o las doce piezas iniciales con que cada bando inicia la batalla en los sesenta y cuatro escaques, ocho peones y cuatro piezas menores.

Para no interrumpir el flujo de esta introducción cultural, ambas listas se presentan en páginas dedicadas, con fotos y enlaces. Si omitimos a alguien de relevancia comparable, serán bienvenidas sugerencias a través del botón de contacto situado en la parte superior.

4. E. R. Burroughs: vida intensa como la de Tarzán

Cuando ya llevamos un cuarto del siglo XXI, y se cumplen 150 años de su nacimiento en Chicago, la imagen de Edgar Rice Burroughs se mantiene viva en la cultura popular, aun para la generación de cristal, aunque no sea a través de su nombre verdadero. En cualquier caso, las lianas siguen tan firmes como cuando balanceaban a su criatura más célebre: Tarzán.

Recordemos que Burroughs no llegó al éxito por un camino lineal. Soldado sin gloria, ranchero frustrado, vendedor de lápices y empleado ferroviario, parecía condenado a la medianía hasta que descubrió su verdadera vocación. En 1912, bajo el seudónimo de Norman Bean, publicó en forma de serial

Under the Moons of Mars

(luego editada como Una princesa de Marte

), inicio de la saga ambientada en

Barsoom,

un Marte ficticio creado por el propio autor.

Ese mismo año nacería Tarzán, un personaje que pronto trascendería el papel impreso para convertirse en mito global.

A lo largo de casi cuatro décadas, Burroughs escribió cerca de noventa novelas que transportaron a sus lectores a selvas africanas, planetas rojos o mundos subterráneos. Su estilo, directo y trepidante, combinaba acción, paisajes exóticos y una imaginación sin límites. Supo, además, entender el poder de los nuevos medios: fundó su propia editorial, controló derechos de adaptación y fue pionero en el merchandising literario.

Algunos lo recuerdan sobre todo por Tarzán, pero quienes lo han seguido de cerca saben que Burroughs fue sorprendentemente productivo: escribió desde sagas de ciencia ficción hasta cuentos ambientados en el Viejo Oeste, sin dejar de lado un puñado de piezas históricas.

Burroughs no fue solo un fabulador. En plena guerra, acercándose a los setenta años, se convirtió en corresponsal en el Pacífico, siguiendo a las tropas desde Pearl Harbor y otros episodios bélicos. Regresó vivo, pero marcado por la experiencia.

La larga travesía de Burroughs terminó en 1950, en un barrio tranquilo del Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Le faltaban apenas unos meses para cumplir los 75 años. Sin embargo, sus historias nunca se apagaron del todo. Volvieron una y otra vez: reeditadas, reinventadas, redescubiertas en todos los formatos posibles. Y si Tarzán sigue entre nosotros, es porque Burroughs comprendió, mejor que muchos, que la imaginación puede sentirse tan real y poderosa como la propia vida.

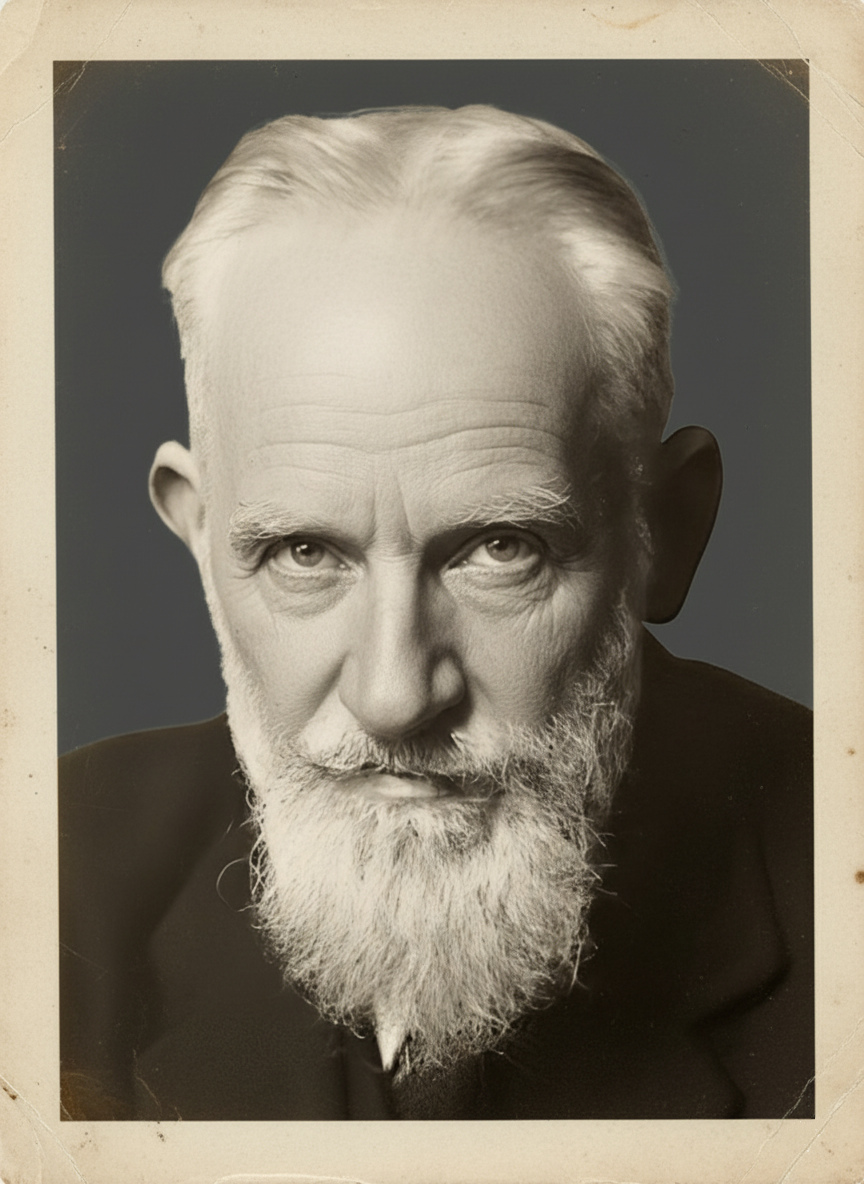

5. George Bernard Shaw: en la encrucijada de dos siglos

En mi opinión, no era el tipo de hombre al que se pudiera definir con una sola palabra. Dramaturgo, crítico, ensayista, visionario, inconformista: era todo eso y mucho más.

Nació en Dublín en 1856, el mismo año en que vino al mundo Sigmund Freud. Aparece en esta extensa introducción cultural porque Shaw falleció en noviembre de 1950. Con estas fechas a la vista, podemos observar que vivió lo suficiente como para ser testigo de dos guerras mundiales, del auge y la caída de imperios y de los primeros aviones en el cielo. También presenció la edad de oro del cine, los célebres triunfos de Uruguay en fútbol, la llegada del teléfono, la radio e incluso las primeras computadoras. Hasta donde sé, muy pocos escritores abarcaron siglos con tanta plenitud. Fue, sin exagerar, el último de los grandes victorianos y, al mismo tiempo, testigo del nacimiento de lo que hoy llamamos la era moderna.

El éxito de Shaw puede considerarse algo que le llegó con facilidad, lo cual es evidente al observar sus logros y trayectoria profesional. Sin embargo, sus primeros años no fueron así en absoluto. A veces lo imagino con un toque de simpatía: un joven irlandés bajándose de un tren en Londres, con poco más en los bolsillos que una obstinada determinación. Como muchos de sus compatriotas, había abandonado Dublín en busca de reconocimiento. En cambio, soportó años de frustración, viviendo de las migajas del periodismo y la crítica anónima, dando forma gradualmente a su voz en ensayos y, finalmente, en el escenario. En mi opinión, cuando llegó el reconocimiento, no fue por suerte, sino por persistencia: se lo ganó con esfuerzo, casi con dolor.

La carrera de Shaw suele resumirse en dos hitos brillantes: el

Premio Nobel de Literatura (1925)

y el

Óscar al mejor guion adaptado (1938)

por Pigmalión

.

Fue la primera persona en ganar ambos, toda una hazaña para un irlandés autodidacta sin título universitario.

Aun así, en mi opinión, los premios pueden ser tan engañosos como reveladores:

lo que más importaba era su inquietud, su gusto por la provocación.

Siguió traspasando límites mucho más allá de lo que la mayoría consideraba razonable en su zona de confort.

Por supuesto, Shaw estaba lleno de contradicciones. Admiraba la democracia, aunque desconfiaba de la capacidad de las masas para decidir con buen juicio. Defendía un socialismo gradual y constitucional, fiel al espíritu de la Sociedad Fabiana, pero al mismo tiempo jugueteaba con ideas hoy inquietantes, como la eugenesia o la reforma radical del alfabeto inglés. Hubo momentos en que escribió con entusiasmo sobre Stalin o Mussolini, cuando otros ya los veían como tiranos. También se oponía a la vacunación, incluso mientras celebraba con fervor los avances científicos en otras áreas. No son posturas fáciles de justificar, aunque ayudan a comprender a un hombre complejo, hijo de su tiempo y, a la vez, desbordado por él.

Shaw no era de los que dejaban las cosas como estaban. Le gustaba empujar, provocar, poner a prueba los límites. A veces era deslumbrante, a veces imprudente, pero siempre inquieto. En lo que respecta a la política, estaba prácticamente en el bolsillo de los fabianos. Estaba convencido de que el cambio no se podía lograr mediante la violencia, sino a través de pasos cuidadosamente planificados. Lo que lo distinguía era su notable capacidad para ganarse a la gente.

Llevó esa misma vena persuasiva al teatro. En una época en la que los escenarios ingleses estaban saturados de comedias edulcoradas y melodramas trillados, él aportó algo más incisivo.

Arms and the Man

, Major Barbara

, Saint Joan

, Man and Superman

: no eran solo obras de teatro, eran provocaciones.

Y nunca se quedó ahí. Sus prefacios, esos extensos ensayos que le gustaba añadir, podían ser tan estimulantes como las propias obras. Podías comprar una entrada esperando una velada de entretenimiento, pero salías con preguntas sobre la guerra, el dinero, la fe, lo que significa ser hombre o mujer. Shaw quería que el teatro picara un poco: y normalmente lo hacía.

El andamiaje intelectual de la obra de Shaw era ecléctico. Darwin moldeó su sentido de la evolución creativa. La idea de Nietzsche sobre el superhombre le fascinaba, aunque la reelaboró a través de su propia lente socialista. Su fascinación por la herencia le llevó a respaldar la eugenesia, con las mejores intenciones y las peores consecuencias. Creía que la humanidad podía mejorar mediante un diseño consciente, al igual que los ganaderos mejoraban el ganado: una noción que la historia ha desacreditado de forma sombría. Y, sin embargo, a pesar de todos sus errores, Shaw nunca dejó de pensar, nunca dejó de cuestionar las suposiciones. No se contentaba con afirmar lo que la sociedad educada ya creía. Provocaba porque, al menos desde mi punto de vista, consideraba que la provocación era un deber del intelectual: agitar, perturbar y obligar a reconsiderar.

Durante gran parte de mi vida disfruté del fino y agudo humor del conocido intercambio entre él y Winston Churchill, solo para descubrir más tarde que el diálogo era demasiado bueno para ser cierto.

Shaw escribe: «Te reservo dos entradas para mi estreno. Ven y trae a un amigo, si tienes alguno».

Churchill responde: «Me es imposible asistir al estreno. Asistiré al segundo, si es que hay alguno».

Aunque el intercambio es encantador, nunca ocurrió, como documenta la publicación oficial.

Fuente: La Society conserva el texto reubicado en su revista

Finest Hour

, número 190

, “Leading Myths: WSC & GBS”, donde se aclara que el diálogo es apócrifo.

Shaw nunca fue fácil de definir. Ese misterio no disminuyó su influencia: lo hizo aún más fascinante. La vida intelectual rara vez es ordenada o sencilla, y él encarnó esa verdad con destellos de brillantez junto a sus errores. Figuras como él son importantes porque se atreven a ir donde otros ni siquiera se atreven a imaginar. Tenía un pie en cada siglo, entre dos mundos muy diferentes, y sin embargo su voz sigue resonando. Nos llega nítida, inquieta y llena de cosas que vale la pena escuchar.

Shaw murió en noviembre de 1950, a los noventa y cuatro años. Para entonces, el mundo era completamente diferente, había cambiado hasta quedar irreconocible con respecto al que él había conocido al nacer. Había vivido una época de descubrimientos, convulsiones y revoluciones, y había intentado dejar su huella en cada una de ellas a su manera.

6. George Orwell: entre la libertad y la opresión

6.1. Infancia en el Imperio

Bajo el sol abrasador de Motihari, India, en 1903, nació Eric Arthur Blair, hijo del crepúsculo del Imperio británico. Su infancia, entre el esplendor colonial y sus grietas, fue el primer capítulo de una vida dedicada a desentrañar verdades incómodas.

La educación en Inglaterra templó su espíritu, pero fue en las calles polvorientas de Birmania, al servicio de la maquinaria imperial como oficial de policía, donde su conciencia se quebró. El peso del yugo ajeno lo llevó a renunciar, no solo a un cargo, sino a una mentira.

6.2. El descenso a la penumbra

Hambriento de experiencia, descendió a los abismos de la necesidad. París y Londres no lo recibieron como a un viajero distinguido, sino como a un espectro entre los olvidados, una sombra más entre los marginados sociales, lavando platos y durmiendo en asilos. De esa penumbra nació su pluma, afilada y sin adornos.

6.3. Del socialismo a la desilusión

Bajo un nuevo nombre, George Orwell, que pronto resonaría como un toque de queda para los poderosos, publicó

Down and Out in Paris and London

.

Fue su bautismo de fuego: un testimonio escrito con la tinta de la supervivencia.

Su corazón, primero anarquista, luego socialista, latía con furia contra la injusticia.

En las minas del norte de Inglaterra, las entrañas oscuras de la miseria industrial, encontró la materia de

The Road to Wigan Pier

.

Allí la teoría chocaba con el rostro macilento de los explotados.

Poco después, España. En 1936 se unió a las milicias del POUM para combatir al fascismo, y en las trincheras de Barcelona descubrió que la amenaza no solo venía de Franco: el estalinismo, traicionero y totalitario, intentó silenciarlo. Escapó de la muerte, pero no del desencanto profundo que lo marcaría para siempre. De esa herida nació su acero intelectual: el antiestalinismo como trinchera moral.

6.4. La voz en la guerra

La Segunda Guerra lo encontró en la BBC, produciendo emisiones para la India desde el Eastern Service.

Más tarde, en el semanario

Tribune

,

su prosa clara e implacable ayudó a dar forma al pensamiento de la izquierda británica.

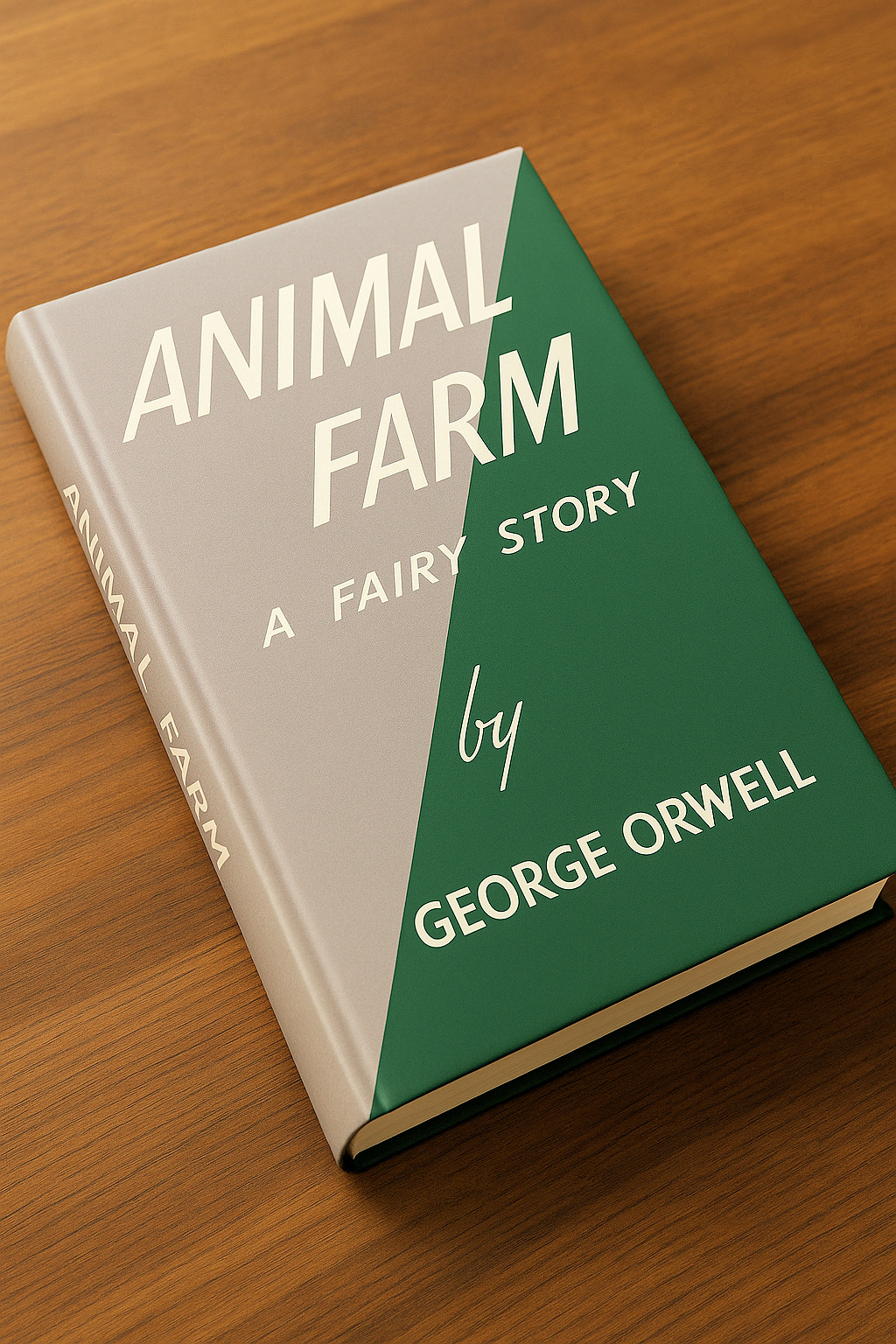

Y en agosto de 1945, cuando la paz aún olía a pólvora, entregó al mundo

Animal Farm: A Fairy Story

(Rebelión en la granja

).

Una fábula nacida en un corral, pero que desnudaba con escalofriante belleza la corrupción de los ideales revolucionarios.

La granja fue un espejo universal, y Orwell, al fin, se liberó de la precariedad.

Animal Farm: A Fairy Story(1945), primera edición publicada en Londres por Secker & Warburg. Esta fábula política de George Orwell convirtió una granja en espejo de las revoluciones humanas y se transformó en un clásico de la literatura del siglo XX. La sobriedad del diseño —mitad gris, mitad verde— sugiere la tensión entre la utopía y la distopía que atraviesa la obra.

6.5. El testamento de 1984

Pero su mirada ya penetraba un porvenir más oscuro. Enfermo, con la tuberculosis devorando sus pulmones, concibió su testamento más estremecedor:

1984

.

No una predicción, sino una advertencia tallada en el mármol del horror.

Oceanía fue el laboratorio de su genio: allí el lenguaje se retorcía en

neolengua,

la vigilancia se hacía divina en el

Gran Hermano

y la mente humana era violada por el

doble pensamiento.

Palabras que saltaron de sus páginas para habitar nuestro miedo colectivo, un léxico universal del autoritarismo moderno.

6.6. La despedida

El enero cruel londinense de 1950, con sus vientos de estación, lo encontró exhausto. La tuberculosis venció al cuerpo. Pero la voz de George Orwell no se apagó. Fue aquel niño de la India, vagabundo de Europa, combatiente traicionado en España y vigía incansable de la libertad.

A los 46 años, cuando el calendario marcaba el 21 de enero, murió. Pero su advertencia sigue en el aire de cada época: un faro en la niebla del tiempo, recordatorio implacable de que la verdad es siempre frágil y de que la primera víctima del poder absoluto es, inevitablemente, la palabra.

6.7. Orwell entre nosotros

Muchos quizá nunca hayan abierto

Rebelión en la granja

o

1984

.

Y sin embargo, la sombra de Orwell sigue atravesando sus vidas, no como una figura histórica lejana sino como un murmullo persistente en nuestro discurso cotidiano.

El título de un reality global, Gran Hermano, salió directamente de sus páginas; su giro irónico demuestra hasta qué punto sus advertencias fueron absorbidas, y a veces banalizadas.

También aquel grafiti que advierte Big Brother is watching you

, una frase hoy tan cómoda en una pancarta de protesta como en un informe sobre ciberseguridad.

Incluso nuestro lenguaje conserva su huella: términos como

neolengua (newspeak),

para denunciar el vaciamiento del sentido a fuerza de eufemismos, o

doblepensar (doublethink),

que describe a la perfección la disonancia cognitiva de nuestra era política y digital, han escapado del libro para instalarse en la conversación diaria sobre poder y engaño.

N. B.: Una conversación con mi amigo y colega Gaston Bouchard Soubiron sobre cómo un simple adjetivo puede alterar el sentido de una obra dio lugar a una nota que me pareció valiosa. Si te interesa leerla, presione aquí.

De esa misma fábula de granja brotó una frase que se endureció hasta volverse proverbio universal:

Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.

La invocamos al instante para desnudar la hipocresía altisonante, para mostrar la brecha hiriente entre el principio noble y la práctica interesada.

Es la abreviatura perfecta de la mentira más antigua del poder.

Orwell murió joven, pero sus palabras viajaron más lejos de lo que él mismo habría imaginado. No nos dejó solo historias: nos dejó un modo de nombrar lo que de otro modo quedaría oculto. Ese léxico vuelve más difícil que las mentiras pasen inadvertidas.

Por eso Orwell sigue importando. Su empeño por las palabras claras y el pensamiento honesto nunca estuvo reservado a los académicos. Sirve a cualquiera que quiera ver las cosas como son, sin el ruido de la política o la propaganda. Nos dio expresiones para señalar lo que está mal. Y gracias a eso, su voz perdura. Todavía hoy la usamos cuando intentamos hablar con claridad sobre el poder.

7. Otras despedidas significativas

Al margen de la tríada universal, 1950 también dejó vacíos en distintos ámbitos de la cultura.

7.1. Cesare Pavese (1908–1950)

En Turín, el , se apagó la vida de Cesare Pavese. Poeta y narrador, supo condensar en una obra breve pero intensa un tono de desgarro que culminó en

La luna e i falò

.

Su existencia estuvo marcada por la melancolía: la soledad persistente, el naufragio de un amor fugaz al que dedicó su última novela

y hasta un poema final, y la desilusión política tras la posguerra. Todo ello lo empujó a un desenlace trágico,

cuando decidió quitarse la vida con una sobredosis de somníferos.

Dialoghi con Leucò, acompañada de la frase de despedida: «Perdono a todos y a todos pido perdón. ¿De acuerdo? No chismeen demasiado». El ejemplar fue hallado en la mesa de luz del Albergo Roma, en Turín, donde Pavese se despidió para siempre el . Fuente: Wikimedia Commons.

7.2. Max Beckmann (1884–1950)

En el terreno de la pintura, el , moría en Nueva York Max Beckmann, uno de los grandes expresionistas alemanes. Beckmann se había exiliado primero en Ámsterdam y luego en Estados Unidos. Su obra vigorosa y atormentada no hace más que reflejar, como en un espejo, la imagen de una Europa desgarrada por las guerras.

Autorretrato con trompa(), por Max Beckmann. Pintado en Ámsterdam, este óleo sobre lienzo mide 110 × 101 cm (43,3 × 39,7 in). La obra es propiedad conjunta de la Neue Galerie de Nueva York (n.º de acceso 2001.04) y de una colección privada. Página del museo: Neue Galerie. Fuente: Wikimedia Commons. Dominio público (reproducción fotográfica fiel de una obra bidimensional de dominio público; PD-Art).

8. Límites tecnológicos y un mundo editorial acotado

En 1950, la mayoría de la música seguía saliendo en los viejos discos de 78 revoluciones por minuto. Eran de goma laca: frágiles, pesados y de duración limitada. Unos pocos minutos por cara y un sonido que dejaba mucho que desear.

La cinta magnética ya existía. Había sido desarrollada en los años treinta por ingenieros alemanes, y representaba una promesa. Pero todavía no se había impuesto como estándar en la industria musical. Algunos técnicos la usaban, sí, aunque en general no era lo común.

Las grandes discográficas (Columbia, RCA Victor, Decca) seguían marcando el compás. Grabar era caro y no todos los países tenían la infraestructura necesaria. La mayoría de las sesiones se hacían en estudios de Estados Unidos, el Reino Unido o en contadas capitales con tecnología industrial avanzada.

Columbia había lanzado una novedad en 1948: el LP, o disco de larga duración, que giraba a 33⅓ rpm. Prometía más espacio, más fidelidad, más música. Pero el cambio no fue inmediato. Aquel formato tardaría todavía algunos años en conquistar al gran público.

9. Diners Club: Sus primeros pasos

En 1950, Nueva York ya era una ciudad de luces brillantes y negocios rápidos, pero una tranquila cena se convirtió en la improbable cuna de una revolución mundial en los pagos. Frank McNamara, un hombre de negocios de mente inquieta, se sentó en el Major's Cabin Grill con unos clientes, y al terminar la comida descubrió que había olvidado la billetera. Su mujer vino a rescatarlo y pagó la cuenta.

La vergüenza persistió, pero también una idea: ¿y si existiera una tarjeta que hablara por tu crédito allá donde fueras?

Al cabo de unos meses, junto con el abogado Ralph Schneider, McNamara volvió al mismo restaurante. Esta vez no llevaba dinero en efectivo. Todo lo que tenía para ofrecer era una tarjeta de cartón, detrás de la cual estaba su palabra.

El restaurante la aceptó. Aquella noche, recordada como la Primera Cena

, fue el verdadero amanecer de la tarjeta de crédito multiuso.

Había comenzado la era de

Diners Club.

Aquella historia pronto pasó a la leyenda. Y décadas más tarde encontré mi propio vínculo con ella: en los años 80, mi primera tarjeta de crédito no fue un símbolo de oro o platino, sino una Diners Club International. Era pesada, robusta y, sobre todo, seria.

Descubrí hasta qué punto lo era en julio de 1991. Sufrí un trágico accidente de automóvil en la frontera entre Suecia y Noruega, en una ruta angosta de dos carriles que unía Estocolmo con Bergen. De pronto un alce macho, enorme, de casi media tonelada, se cruzó en la carretera. El choque fue brutal, como estrellarse contra un muro de hormigón.

Aunque todavía me resulta difícil explicar cómo no perdí la vida en ese instante, tuve que estar internado varios días en un hospital de Örebro. Gracias a la amplia protección que ofrecía Diners, una póliza integrada directamente en la tarjeta y no como un añadido externo, pude regresar a mi país sin pagar un céntimo. No solo tenía la cobertura de vida y hospitalización, sino también la del vehículo, un Renault Clio 2.0 nuevo que había comprado un mes antes en París. Eso hoy suena a ciencia ficción.

No menos kafkiano fue el día en que la policía sueca me visitó en el hospital, para tranquilizarme: no habría problemas penales por la muerte del alce, ya que los peritajes demostraban que el vehículo circulaba por debajo del límite de velocidad permitido en esa ruta, que si no me falla la memoria era de 110 km/h.

Este artículo sobre 1950 no es el lugar adecuado para detenerme en esta triste historia personal, pero el recuerdo es un testimonio contundente: hace más de cuarenta años, Diners Club era tan sólido como la leyenda de la que nació.

10. Claude Shannon: el código del sonido

Mucho antes de que la música pudiera reducirse a dígitos o almacenarse como archivos comprimidos, Claude Shannon ya había empezado a cambiar la forma en que pensamos el sonido, el lenguaje y la información. Sus ideas sobre teoría de la información aparecieron por primera vez en 1948. Un año más tarde, junto a Warren Weaver, publicó una versión más accesible: The Mathematical Theory of Communication

. El libro conservaba el núcleo de su trabajo, pero lo abría a lectores más allá del mundo de la ingeniería. También ayudó a divulgar una palabra nueva: bit (acrónimo de binary digit ), hoy reconocida como la unidad mínima de información.

Para 1950, esas ideas ya habían comenzado a generar algo más profundo. Mientras los músicos exploraban nuevas armonías y la estática aún bailaba por las ondas, una transformación silenciosa comenzaba a rearmar nuestra forma de escuchar el mundo. Lo que antes fluía en melodías o palabras podía ahora codificarse como dato. La música, el lenguaje, incluso el silencio, se volvían medibles, comprimibles, codificables. Ya no era solo sonido. Era señal.

Y como si no bastara con eso, ese mismo 1950 Shannon escribió un texto que marcaría otro hito:

Programming a Computer for Playing Chess

.

Allí no solo bosquejaba cómo una máquina podía jugar al ajedrez: insinuaba que también podía razonar, aprender, decidir.

La inteligencia artificial, aún sin nombre, daba su primer paso.

Mientras los músicos improvisaban nuevas armonías, las máquinas comenzaban a ensayar las suyas.

Aquel artículo no presentaba un programa terminado, sino algo más profundo: un plano, una estrategia, un modo de pensar. Shannon proponía que para jugar al ajedrez, es decir, para elegir entre millones de posibilidades, una computadora debía imitar el razonamiento humano. Y como tantos conceptos que nacen en la ciencia pero luego migran a la cultura, sus ideas sembraron expresiones que hoy se escuchan en películas, libros y series: minimax, función de evaluación, búsqueda heurística. Términos técnicos, sí. Pero a nadie le hace daño conocerlos. Incluso pueden ayudarnos a pensar mejor.

El minimax, por ejemplo, es un modo de tomar decisiones cuando uno enfrenta a un adversario inteligente. Se basa en un principio sencillo pero poderoso: imaginar que tu oponente jugará lo mejor que pueda para ganarte. Entonces uno no elige su jugada pensando sólo en el beneficio inmediato, sino en lo que vendrá después: qué contraataque permitirá, qué respuesta generará. En esencia, se trata de minimizar la máxima pérdida posible. Un razonamiento que trasciende el ajedrez y se aplica, sin que lo sepamos, en miles de decisiones cotidianas y estratégicas.

Shannon sabía que calcular todas las jugadas posibles en ajedrez era imposible para las máquinas de su época. Por eso distinguió dos enfoques:

- Tipo A, o búsqueda exhaustiva: examinar todas las jugadas legalmente posibles hasta cierta profundidad. Precisa, pero lenta como un elefante en una biblioteca.

- Tipo B, o búsqueda selectiva: como haría un maestro humano, enfocarse solo en las jugadas que “parecen” relevantes, descartando variantes inútiles. Más rápida, más intuitiva, más... inteligente.

Además, Shannon propuso una idea clave: dotar al programa de una función de evaluación, algo así como una brújula que le diga, en cada posición, si va ganando o perdiendo. Esa función combina datos cuantitativos (material en el tablero, actividad de las piezas) con elementos más sutiles, como el control del centro o la seguridad del rey.

Como ocurre con las ideas visionarias, alguien tomó la posta de inmediato. Alan Turing, que venía desde los años treinta pensando en cómo una máquina podía razonar, diseñó un algoritmo basado en los principios de Shannon. Lo llamó Turochamp, y llegó a jugar algunas partidas. Pero no existía todavía un ordenador capaz de ejecutarlo: IBM aún no podía seguirle el ritmo a los matemáticos. Turing terminó usando papel y lápiz para simular su propio programa, jugada tras jugada, contra adversarios reales. Fue literalmente una computadora humana.

Ese episodio resume una paradoja recurrente en la historia del pensamiento: los grandes matemáticos a menudo diseñan algoritmos para los que la humanidad aún no está lista. Como si construyeran mapas antes de que existan los caminos. Décadas más tarde, Deep Blue derrotaría a Kasparov. Y más tarde aún, AlphaZero reinventaría el ajedrez sin ayuda humana. Pero el primer ensayo mental, silencioso, abstracto y prodigioso, fue el de Shannon.

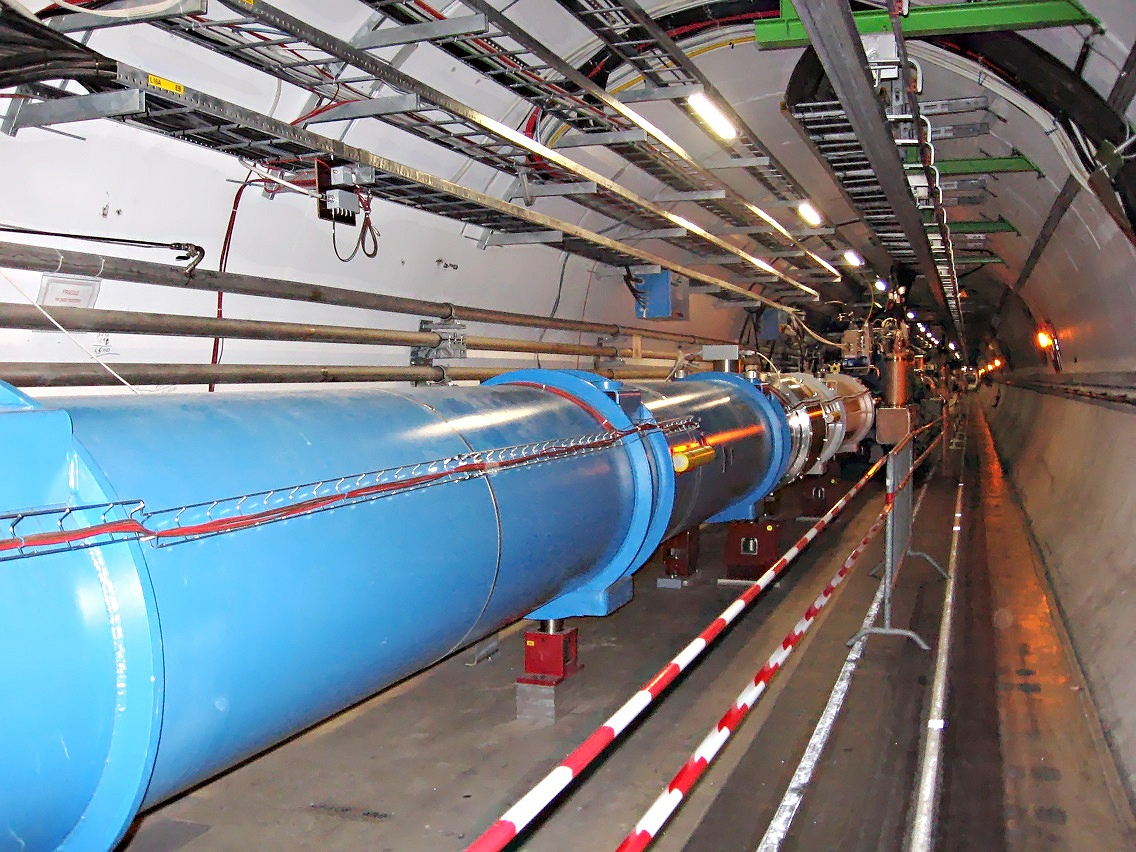

11. CERN: la ciencia en colaboración

Si Shannon había puesto en código las melodías, el CERN puso en órbita una nueva forma de soñar: la idea de que la ciencia podía dejar de ser nacional y convertirse en patrimonio compartido de la humanidad.

Europa aún respiraba ceniza. Las ciudades se levantaban de a ladrillos, pero las universidades seguían heridas de silencio. En 1950, Louis de Broglie y otros visionarios propusieron un laboratorio sin fronteras, un lugar donde la física fundamental pudiera renacer sin las cicatrices de la guerra. Tres años después, en París, se firmaba el convenio. Y el 29 de septiembre de 1954, nacía oficialmente el CERN.

Doce naciones que pocos años antes habían estado enfrentadas (Alemania Occidental, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Yugoslavia) decidieron apostar juntas por un pacto inusual: construir la máquina de las preguntas últimas, mirar de frente lo infinitamente pequeño, allí donde la política no pudiera enturbiar el diálogo de los protones ni el murmullo de los quarks.

De esa confianza brotó el mayor laboratorio de partículas del mundo. Décadas más tarde allí crecería el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), un anillo subterráneo capaz de recrear los primeros instantes del universo. Y en 1989, casi como un efecto lateral del trabajo colaborativo, nació la World Wide Web: una herramienta pensada para compartir papers entre físicos que acabaría transformando la vida de todos.

Hoy, bajo la frontera franco-suiza, el LHC sigue rugiendo. El CERN es más que un laboratorio: es el testimonio vivo de que, cuando unimos conocimiento y coraje, podemos alumbrar caminos hacia lo desconocido y tender puentes que nos acercan unos a otros.

12. Maracaná 1950

No es solo el simbolismo del número 50 lo que explica que nuestra selección comience justamente en ese punto de la historia. Tampoco se trata de un homenaje a Uruguay, por haber vencido a Brasil en el mítico Maracaná. No. Simplemente, es el inicio de una bisagra de década. Una década que cambiaría la música para siempre.

13. De 1939 a Dubrovnik de 1950

En el verano europeo de 1950, las piezas volvieron a alistarse sobre un tablero global. La ciudad costera de Dubrovnik, en la entonces Yugoslavia, fue el escenario elegido para el regreso de la Olimpiada de Ajedrez, tras once años de silencio.

La anterior se había jugado en Buenos Aires, en 1939, en el Teatro Politeama, y quedó grabada como un torneo interrumpido por la Historia. Mientras se movían las piezas en el tablero, estallaba la Segunda Guerra Mundial. Varios equipos no pudieron regresar a sus países. Algunos jugadores quedaron varados en Sudamérica para siempre. Y con la guerra, la continuidad misma de las olimpíadas quedó suspendida, como si el ajedrez internacional hubiera sido puesto entre paréntesis.

Durante más de una década no hubo olimpíadas. El continente europeo estaba devastado, las tensiones políticas eran crecientes, y la nueva división del planeta en bloques dificultaba cualquier intento de reunión. Hubo que esperar hasta 1950 para que la FIDE pudiera convocar otra vez al mundo.

Dubrovnik fue, por eso, algo más que una competencia: fue el gran reencuentro del ajedrez internacional. Allí se midieron dieciséis selecciones. El oro quedó en manos de Yugoslavia con 45½ puntos, mientras que Argentina, con un equipo inspirado y sólido, conquistó una resonante medalla de plata, por delante de Alemania Occidental.

Pero aquella edición también estuvo marcada por una ausencia clamorosa: la Unión Soviética y el bloque socialista no participaron. La URSS, que ya tenía a Mijaíl Botvínnik como campeón del mundo y concentraba el mayor poder ajedrecístico de la época, prefirió no estrenarse todavía en las olimpíadas.

Pesaban motivos políticos y también estratégicos. La Guerra Fría recién comenzaba y Yugoslavia estaba enfrentada con Moscú tras la ruptura Tito–Stalin de 1948. Los soviéticos aguardaban el momento de entrar en escena para hacerlo con una supremacía incontestable. Ese vacío dio margen a que Argentina y Yugoslavia se disputaran el centro de la escena.

El equipo argentino estuvo integrado por Miguel Najdorf, Julio Bolbochán, Carlos Guimard y Hermann Pilnik. Apenas sufrieron cuatro derrotas en todo el torneo y en los dos primeros tableros se mantuvieron invictos. La hazaña tuvo nombres propios: Najdorf en el primer tablero y Bolbochán en el segundo brillaron de manera excepcional, cada uno recompensado con la medalla de oro individual. Guimard y Pilnik aportaron consistencia y equilibrio, completando un conjunto que encarnó lo mejor del ajedrez sudamericano.

Dubrovnik 1950 quedó en la memoria como un símbolo doble: la reanudación tras la guerra y la proeza argentina, lograda en un escenario internacional aún marcado por la política de bloques.

Nada nos impide dejar atrás el maravilloso mundo de los sesenta y cuatro escaques para entrar en otro reino del juego: uno tejido con palabras, cuyas ingeniosas combinaciones dan forma tanto a la imaginación como al destino.

En efecto, ya sea en el ajedrez o en la literatura, participamos en actos de creación: construimos patrones, sostenemos tensiones y desatamos la jugada inesperada.

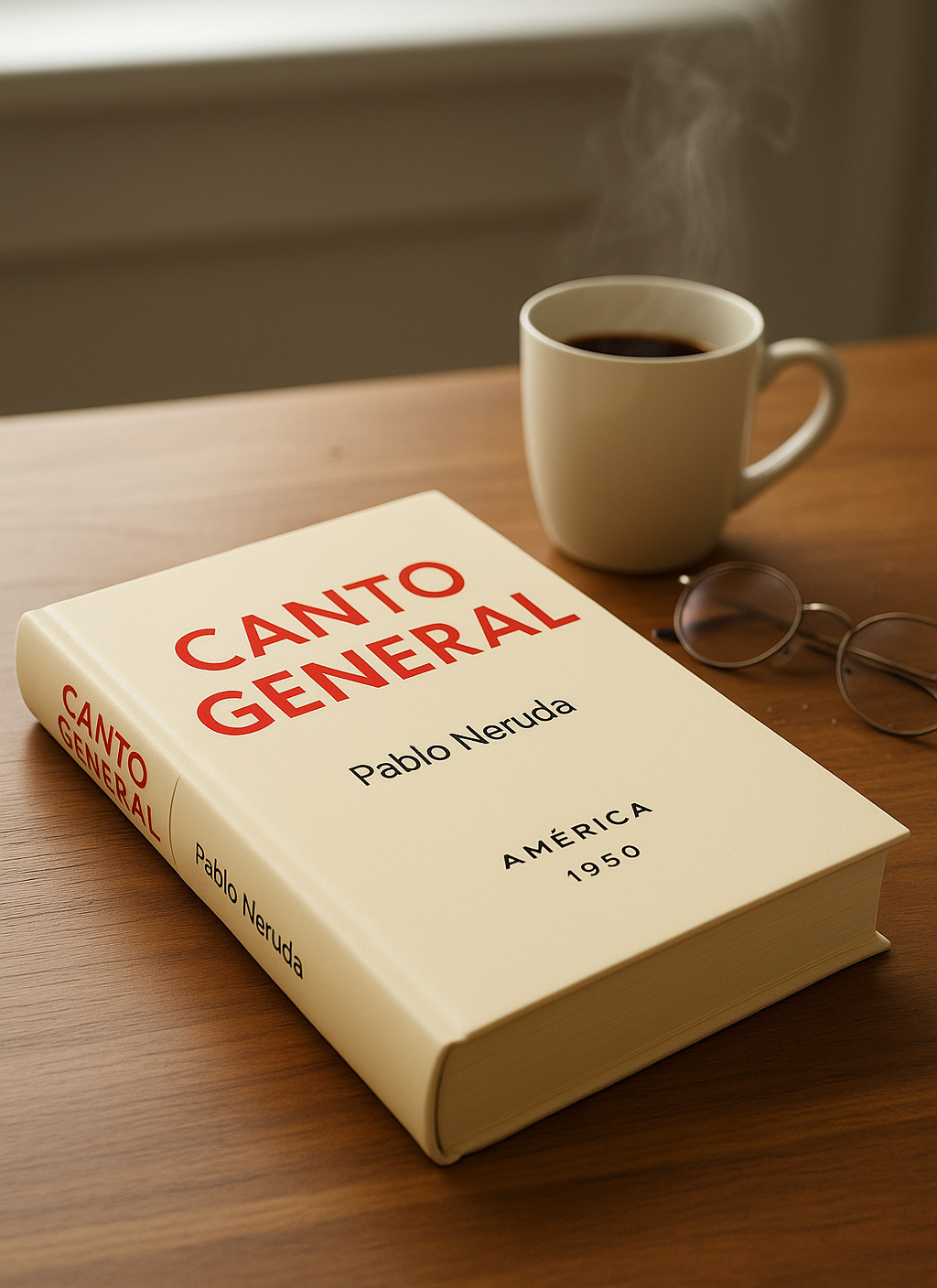

14. Pablo Neruda: Canto general

A tres cuartos de siglo de su publicación Canto general

de

Pablo Neruda

sigue siendo un faro social. Lo recordamos no solo por su monumentalidad literaria,

donde fundió la épica con la lírica visionaria para cantar la historia de América,

sino por su vigencia radical.

Canto general(México: Editorial América, 1950). Primera edición: [xv], 447 p. Fuente: Memoria Chilena. Recreación digital 4K con fondo homogeneizado e intensificación cromática, a partir de ejemplar de referencia. Trabajo de JGC.

En un mundo que aún lucha contra las injusticias y defiende su memoria, el poema emerge como una imagen vívida de que la poesía puede ser un mapa para reconocer nuestra identidad continental. Releerlo hoy es volver a oír la voz colectiva que nos define y desafía.

Más información en la Fundación Pablo Neruda .

15. Juan Carlos Onetti: La vida breve

(1950)

La vida breve

es una de las cumbres de la narrativa latinoamericana, una indagación en los abismos de la identidad y de la creación.

La novela entrelaza con precisión dos planos narrativos bien diferenciados.

Por un lado, el autor retrata la existencia opaca y en ruinas de Juan María Brausen en Buenos Aires; por otro, el universo ficticio que el propio protagonista inventa como refugio, el pueblo de Santa María.

En esa tensión, Onetti despliega una reflexión radical sobre los límites entre lo real y lo imaginado, y sobre la fragilidad de una conciencia que se derrumba.

Con un estilo lúgubre y profundamente existencial, la obra indaga en el fracaso, el deseo y la huida hacia la ficción como último amparo. Lo hace rompiendo con el realismo tradicional hispanoamericano: introduce la metaficción como recurso estructural, recurre al monólogo interior y se centra en personajes desplazados, fracasados, sin épica posible. Fue, en 1950, una ruptura inesperada y casi desconcertante.

Su ambición técnica y su densidad temática la convirtieron en una obra fundacional. Con ella se corrió un velo: lo que Onetti ensayó entonces sería retomado, cada cual a su modo, por quienes poco después redefinirían la narrativa latinoamericana, entre ellos Gabriel García Márquez,

Mario Vargas Llosa

y Julio Cortázar. De hecho, La vida breve

puede leerse como precursora del llamado Boom latinoamericano, no por su resonancia comercial, sino por su audacia artística.

Más allá de su influencia, el libro fijó para siempre el sello onettiano: una mirada lúcida y desolada sobre la condición humana, que combina introspección, ironía amarga y un mundo ficticio, el pueblo de Santa María, destinado a convertirse en metáfora del fracaso y de la salvación por la escritura. Santa María nació como pueblo en la imaginación de Brausen, pero en la obra posterior de Onetti adquirió la escala de una ciudad literaria, comparable en su función simbólica a Macondo de García Márquez o a Comala de Rulfo. No es un simple escenario: es un espacio mítico donde confluyen vidas, obsesiones y derrotas. En él se encarna la tensión entre el refugio de la ficción y la imposibilidad de escapar del desarraigo.

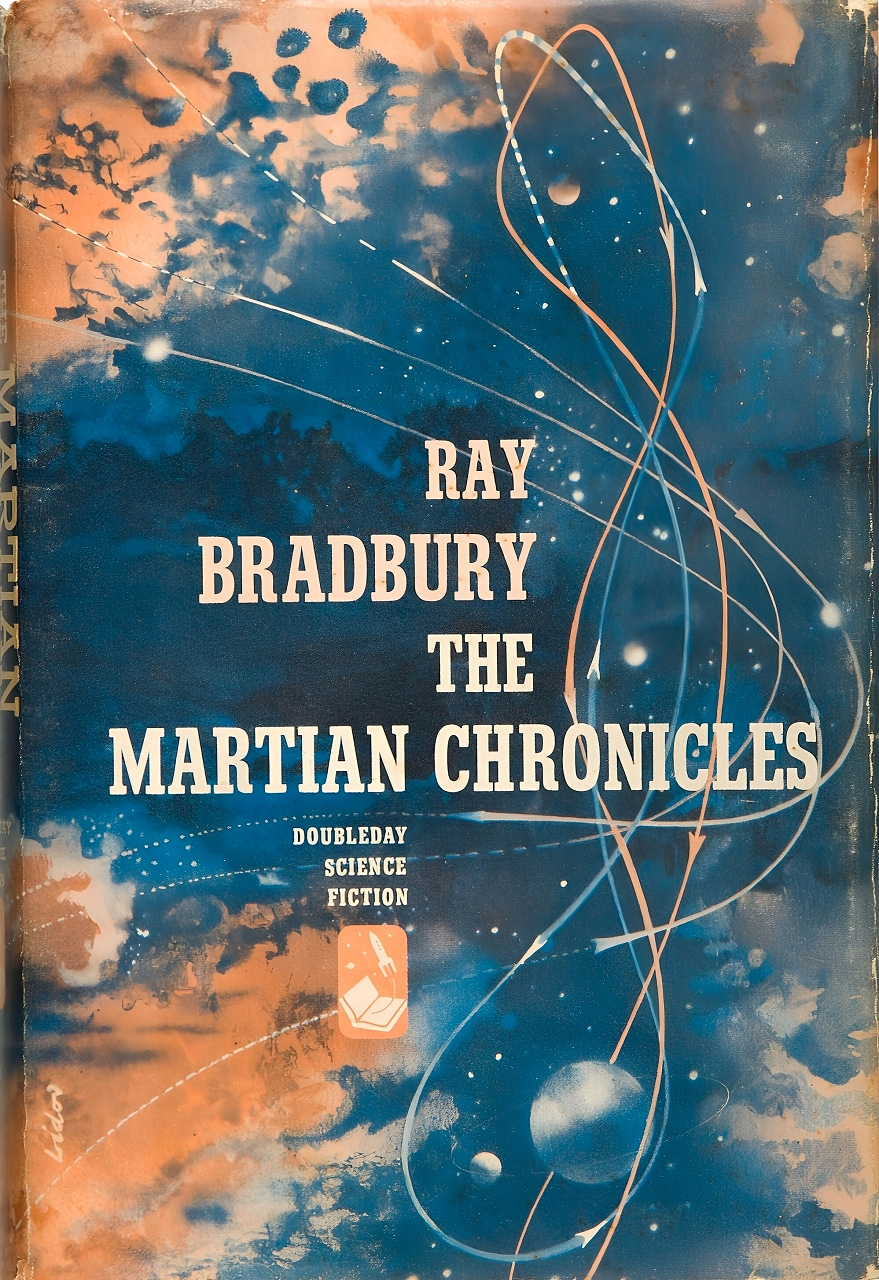

16. Ray Bradbury: Crónicas marcianas

Más que sobre Marte, este libro habla de nosotros. Crónicas marcianas

retrata la ilusión de dejar atrás una Tierra herida por la guerra y el miedo, para empezar de nuevo en otro planeta.

Pero el viaje revela una paradoja: ningún cohete puede desprendernos del equipaje invisible que llevamos dentro: nuestros temores, costumbres y cegueras.

The Martian Chronicles, publicada por Doubleday en su colección de ciencia ficción. El diseño cósmico lleva la firma «Lidov» en el margen izquierdo, aunque el artista no fue acreditado formalmente en los registros de publicación. Se supone generalmente que el ilustrador fue Arthur Lidov, activo en los Estados Unidos por aquellos años. La sobrecubierta es de dominio público en los Estados Unidos, por haber sido publicada sin un aviso de copyright independiente, requisito legal entonces, mientras que el texto del libro de Bradbury permanece sujeto a derechos de autor.

En Marte no se topan con un enemigo cruel. Lo que encuentran es una civilización antigua y frágil que desaparece casi por accidente: por enfermedades, por descuido, por el avance de las máquinas del progreso. Solitarios e inseguros, los recién llegados reconstruyen pedazos del Medio Oeste bajo el cielo rojo, solo para sentir el peso de las vidas que han reemplazado.

Bradbury convierte este escenario en un espejo. En el polvo de otro planeta refleja las heridas de la América de posguerra: el prejuicio, el miedo, la sed de dominio. Cada relato funciona como una escena breve y punzante de un apocalipsis silencioso. Conocemos a una casa automática que sigue funcionando tras la desaparición de su familia; a un hombre acosado por su propia culpa; y, lo más conmovedor, a un padre que revela a sus hijos, durante un “picnic de un millón de años”, que ellos mismos son ahora los marcianos.

El libro apareció por primera vez en 1950. Su permanencia no se debe a predicciones sobre el futuro, sino a la huella emocional que deja en quien lo lee. Sus imágenes persisten: pueblos vacíos, radios que hablan a la nada, rastros de un mundo ya perdido. No funcionan como anuncios del mañana, sino como recordatorios de lo fácil que resulta repetir los mismos errores.

Pocos años después llegó al público hispanohablante. En 1955 se publicó en Buenos Aires con el título

Crónicas marcianas

, traducido por Francisco Abelenda (seudónimo de Francisco Porrúa) y con un prólogo de Jorge Luis Borges.

. Imágenes recreadas por JGC.Crónicas marcianas

Hoy lo leemos menos como profecía que como voz de anhelo: una advertencia escrita en las estrellas, destinada, sin embargo, a ser entendida aquí en la Tierra.

1950 fue un año fértil para la imaginación: mientras Ray Bradbury miraba hacia el cielo rojo de Marte para hablar de nuestras sombras humanas,

Isaac Asimov trazaba un mapa distinto del futuro en I, Robot

.

Dos libros nacidos en la misma fecha, uno poético y melancólico, el otro riguroso y especulativo, unidos por la misma pregunta:

¿qué sucede cuando llevamos nuestros miedos, a otro planeta o a las máquinas, sin haber aprendido a dominarlos?

17. Isaac Asimov: círculos, leyes y el dilema moral de los robots

Criado en Estados Unidos tras dejar su Rusia natal, este joven autor reunió en 1950 nueve de sus cuentos bajo el título I, Robot. Lo que entregó no era simplemente ciencia ficción, sino un catecismo secular para un tiempo que apenas comenzaba a imaginar máquinas con mente propia. En el corazón del libro están las Tres Leyes de la Robótica, axiomas que Asimov acuñó con la ambición casual de quien evoca a su tocayo Isaac Newton. El genio de Cambridge legó al mundo tres leyes del movimiento; Asimov, con una simetría pícara, ofreció tres leyes de la ética de las máquinas. Una regulaba el daño, otra la obediencia y la tercera ley, la autopreservación. Parecían limpias, elegantes, completas… pero cada relato muestra que, en la práctica, esas leyes se enfrascan en paradojas. Donde la mecánica de Newton prometía estabilidad, la mecánica moral de Asimov garantizaba tensión.

Yo, robotde Isaac Asimov. Diseño de cubierta original creado por JGC; obra independiente y no afiliada a editoriales ni titulares de derechos. La sobrecubierta histórica de 1950 debe presumirse protegida por copyright; esta imagen es un homenaje original con fines ilustrativos.

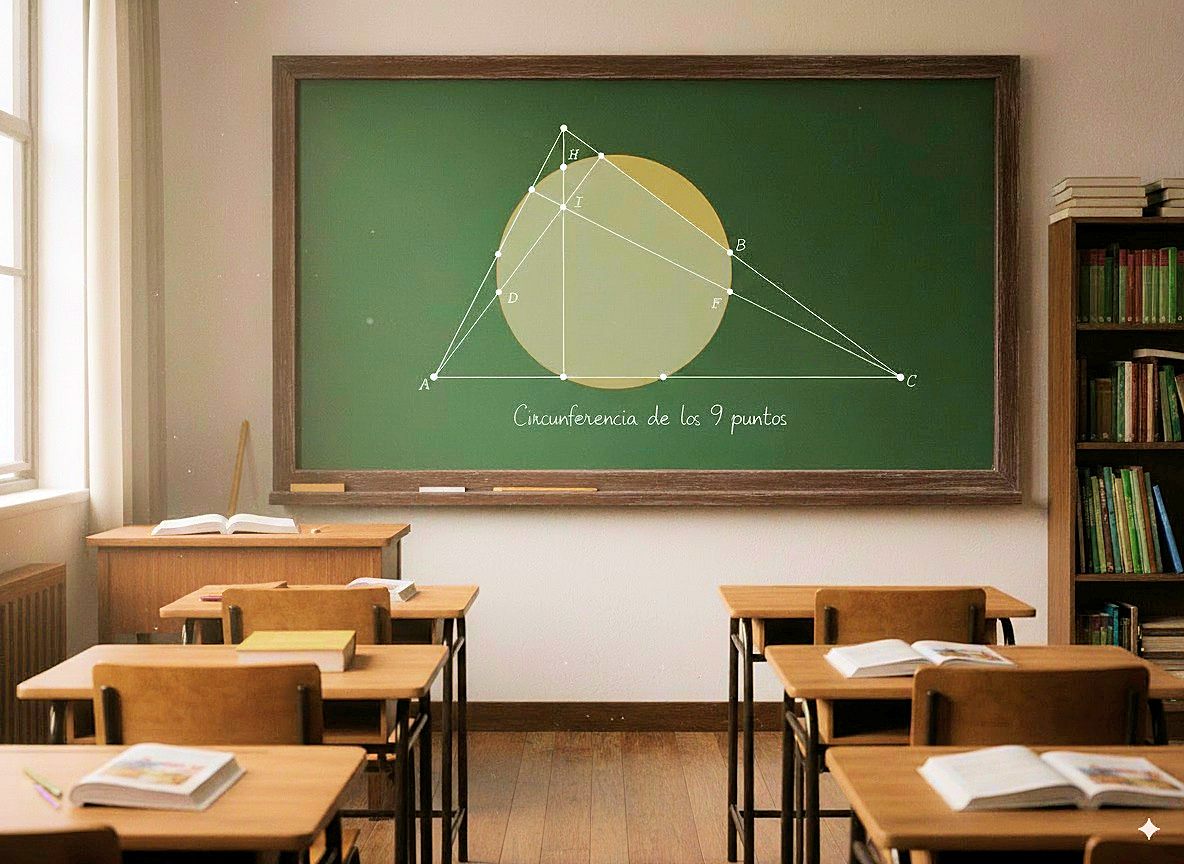

Tal vez no sea casual que el libro contenga nueve relatos (y no diez, por ejemplo). A primera vista, son episodios dispersos, artículos de revista unidos por la voz de Susan Calvin, un personaje imaginado que cumple el difícil papel de robopsicóloga de U.S. Robots. Pero estas historias, leídas en secuencia, adquieren la misma armonía secreta que la bella circunferencia de los nueve puntos de Karl Wilhelm Feuerbach. En geometría, nueve puntos en apariencia inconexos se inscriben en una misma circunferencia, tangente tanto al incírculo como a los excírculos. Lo que a primera vista parecía disperso o inconexo de pronto revela una unidad insospechada. El ciclo de Asimov realiza el mismo truco: ficciones dispersas se inscriben en un arco único de sentido, tangente tanto al mundo técnico de las computadoras como al mundo humano de la ética.

Sin embargo, el número nueve arrastra resonancias más antiguas. Dante organizó el Infierno en nueve círculos, cada uno un descenso hacia mayor complejidad moral. Asimov, sin teología, escenifica un recorrido paralelo: desde la inocencia infantil de “Robbie” hasta la política intrincada de máquinas que regulan economías enteras. Lo que para Dante fue una peregrinación del alma se convierte, en Asimov, en una comedia tecnológica invertida: una exploración de la ambigüedad, no de la salvación.

Si seguimos tirando del hilo, reaparece la familia Feuerbach. El primo de Karl Wilhelm, Ludwig Feuerbach, declaró que Dios no era más que la proyección de la esencia humana en el cielo. Asimov, ateo declarado y humanista secular, llevó a cabo un gesto paralelo: sus robots no son seres divinos, sino proyecciones de las ansiedades éticas humanas. Mienten, titubean, interpretan mal las órdenes, hacen surgir el espectro de la política y la economía. Si consideramos que Ludwig desenmascaró la teología como proyección humana, Asimov siguió una senda análoga con la tecnología: las máquinas son espejos en los que confrontamos nuestras propias contradicciones.

Los ecos resuenan todavía más en el clima cultural de 1950. La Cibernética de Norbert Wiener (1948) acababa de introducir la retroalimentación y el control como principios universales.

Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine(1948), hoja de presentación. Reproducción fotográfica de Gerd Küveler (2018), vía Wikimedia Commons. Dominio público (reproducción fiel).

El ensayo de Claude Shannon sobre programar una computadora para jugar al ajedrez (1950) mostraba cómo el pensamiento humano podía aproximarse mediante algoritmos. La ficción de Asimov no era fantasía aislada, sino la vertiente literaria de ese mismo movimiento: la convergencia de ética, matemática e imaginación en el amanecer de la inteligencia artificial. Así como Newton y Leibniz, separados por la geografía, inventaron simultáneamente el cálculo cuando el fruto intelectual estaba maduro, Wiener, Shannon y Asimov, cada uno en su isla, maduraron la idea de la inteligencia de los robots a mediados del siglo XX.

Y si la narrativa anterior aún no les parece una joya completa, coloquemos la perla que falta.

No olvidemos que la palabra “robótica”

fue acuñada por el propio Asimov en 1941, en el cuento

Liar!

,

aunque él creyó que el término ya existía, como electrónica o hidráulica.

Lo que inventó casi al descuido terminó dando nombre a una disciplina científica.

Hoy, “robótica” es un departamento, un congreso, un campo con revistas y sociedades, pero cada uso del término se remonta a aquella ficción especulativa.

Asimov legó no solo leyes, sino también un lenguaje.

De todo ello emerge una constelación extraña. Nueve relatos alineados como los nueve puntos de Feuerbach; tres leyes que hacen eco de los tres axiomas de Newton; proyecciones que recuerdan la crítica de Ludwig Feuerbach a la religión; el bautismo de una palabra que dio nombre a una ciencia; y la simultaneidad de la cibernética de Wiener y los algoritmos de ajedrez de Shannon. I, Robot

se sitúa en la intersección de la geometría, la filosofía y la tecnología: una comedia secular de máquinas que refleja tanto nuestros temores como nuestras esperanzas.

Setenta y cinco años después, el libro se lee como algo más que ficción. Es un círculo oculto donde se tocan la física de Newton, las proyecciones de Feuerbach y la ética de Asimov. Un recordatorio de que la literatura, cuando se escribe en la atmósfera adecuada, puede inventar disciplinas, nombrar futuros y exponer las paradojas de ser humanos en compañía de nuestras propias creaciones.

18. Frege, Russell, Gödel: la fragilidad de los cimientos

El jueves 9 de octubre de 2025, mientras conversaba con mi colega Andrés Abadie sobre música, los premios Nobel y otros temas afines, las redes sociales estallaban con la noticia del nuevo galardonado en Literatura: László Krasznahorkai, “por su obra fascinante y visionaria que, en medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

A partir de ahí, la charla, como si siguiera un hilo secreto, derivó hacia Bertrand Russell, Gottlob Frege y Kurt Gödel. Le comenté a Andrés que la versión 1.0 de mi introducción cultural de 1950 ya estaba lista para ser liberada al público y, al entrelazar en mi mente los temas sobre los que conversábamos, advertí de pronto que había olvidado mencionar algo esencial: el Nobel de Literatura de ese mismo año había sido para Russell.

La omisión me pareció casi imperdonable. En mi preadolescencia lo había conocido a través de aquel volumen pesado y luminoso, La sabiduría de Occidente, copiosamente ilustrado, que me abrió una de las primeras puertas al mundo de las ideas.

En mi opinión, la larga conversación que recorre los nombres de Frege, Russell y Gödel es una historia condensada de una migración de los siglos XIX al XX: comienza con la esperanza del orden y termina con el descubrimiento de una frontera.

Frege (1848–1925) quiso fundar las matemáticas en la lógica pura. Su Begriffsschrift de 1879 inauguró, casi sin proponérselo, el álgebra del pensamiento; su Grundgesetze der Arithmetik (1893–1903) intentó mostrar que los números derivaban de leyes del razonamiento, no de la intuición.

Pero en 1902, Russell le escribió una carta decisiva. Le confesaba que había tropezado con algo inquietante: una contradicción oculta en el corazón del sistema. “Piense en la clase de todas las clases que no se contienen a sí mismas.” La pregunta lo perseguía: ¿se contiene a sí mismo o no? Cualquiera de las dos respuestas conducía al absurdo; la lógica entera se plegaba sobre sí misma. La paradoja refutó el Axioma V de Frege y dejó su edificio en ruinas.

Russell intentó reconstruirlo con la teoría de los tipos en los Principia Mathematica (1910–1913), junto con Alfred North Whitehead, buscando un lenguaje capaz de evitar el auto-enredo.

Dominio público — reproducción fotográfica fiel de un original en dominio público (Wikimedia Commons).

Décadas más tarde, Gödel (1906 – 1978) demostraría que incluso los sistemas depurados de paradojas están condenados a la incompletitud.

En 1931, Gödel mostró algo que todavía asombra a quien ama las matemáticas. En todo sistema formal consistente y lo bastante potente para describir la aritmética existen proposiciones verdaderas que no pueden demostrarse dentro del sistema. Y, más inquietante aún, ningún sistema así puede certificar su propia consistencia sin salir de sí mismo.

Lo que Russell había intuido como una grieta, Gödel lo abrió como un abismo lógico.

Aunque Gödel y Frege nunca se conocieron, el primero leyó al segundo con profundo respeto y comprendió que la paradoja de Russell no había sido un accidente, sino una advertencia. Cualquier lenguaje que intente abarcarlo todo termina volviendo sobre sus propios límites.

Parece casi inevitable: una especie de recursión silenciosa que todo sistema acaba enfrentando. Quizá ahí comience la metafísica más profunda de la matemática moderna. Una disciplina empieza a reconocerse; traza su propio territorio y, por un instante, vislumbra el borde de su mapa antes de mirar hacia lo desconocido.

Así, al recorrer el hilo que va de Frege a Russell y llega a Gödel, la historia deja de sentirse como una cadena ordenada de demostraciones.

A mí me suena casi a un relato moral más que a un ejercicio estricto de lógica. Tiene algo de humano. Uno percibe cómo la brillante confianza del siglo XIX se disuelve poco a poco en el aire más sereno y reflexivo del XX. Y cuando aquella vieja certidumbre empieza a desvanecerse, surge algo nuevo. Aparece el espacio para la intuición, para la imaginación, para esos pequeños y casi accidentales destellos que mantienen viva la creatividad.

Y, francamente, no sorprende que Bertrand Russell terminara recibiendo el Nobel de Literatura en 1950. Su prosa era tan clara como su pensamiento, y su vida parecía moverse constantemente entre dos mundos: la exactitud de la razón y la música silenciosa de la poesía.

Aquel encuentro de opuestos no terminó con Russell. Marcó el comienzo de otro ascenso, uno que sigue hasta hoy.

Epílogo: La escalera al cielo

La conexión entre Frege, Russell y Gödel no se detiene en la incompletitud. Más bien parece una escalera, donde cada peldaño (la aritmética, la lógica, la paradoja, la conciencia del límite) nos eleva un poco más, cerca de un cielo que podemos rozar pero nunca tocar del todo.

Gödel trazó la frontera, no para cerrarla, sino para mostrar que el camino continúa. Sus teoremas de incompletitud no dicen que la razón fracase; nos recuerdan que hay más verdad que sistema. Esa fisura es el resquicio por donde entra la luz. Allí nace la intuición, y con ella la posibilidad de que la mente, humana o artificial, imagine estructuras que la lógica clásica apenas sospecha.

Hoy, la inteligencia artificial sube por esa misma escalera. No puede escapar de los teoremas de Gödel, aunque quizá aprenda a moverse dentro de ellos, a veces con torpeza, otras con elegancia, buscando nuevas formas de coherencia y acaso descubriendo lógicas cuánticas, donde las leyes clásicas, como la distributividad, dejan de regir del mismo modo, y el límite ya no marca un final sino un patrón distinto de equilibrio. En esas lógicas futuras acaso escuchemos un eco de lo que Newton y Einstein ya intuían: toda comprensión es provisional, y cada teoría se sostiene, un tanto precariamente, sobre los hombros de gigantes.

Cuando la matemática tiende la mano a la física y la mente comienza a conversar con la máquina, algo en nuestra manera de conocer empieza a transformarse. Lo que percibimos ya no es un sistema fijo ni una fórmula inmóvil: se asemeja más a una música del pensamiento, una frase que se despliega y asciende, peldaño tras peldaño, hasta rozar el cielo. No intenta poseer lo que alcanza, sino reconocer que el cielo sigue allí, esperándonos.

19. El Séptimo Arte en la segunda mitad

Unos años antes de que iniciara la década de los cincuenta, el cine ya había ofrecido canciones memorables. Por ejemplo, Over the Rainbow. Judy Garland la interpretó en El mago de Oz, y muchas personas todavía la vinculan con algo que no se puede definir por completo. Y luego está Casablanca. ¿Quién puede olvidar cuando Dooley Wilson se sienta al piano y canta As Time Goes By? Esa imagen, con todo lo que implica, permaneció en la memoria de generaciones.

Igualmente existieron otras. Fred Astaire interpretó Cheek to Cheek, y la melodía se volvió parte del imaginario. Bing Crosby, por su parte, estableció todos los récords con White Christmas. Una canción navideña suave, nostálgica, que aparentaba acoger.

Casablanca(1942). Al compás de

As Time Goes By, la música se convierte en memoria y refugio en medio del exilio y la guerra, haciendo de Rick’s Café Américain un lugar donde la nostalgia y la esperanza se entrelazan para siempre en la historia del cine.

Sin embargo, situaciones como esas eran inusuales. En términos generales, el cine y la música continuaban caminando por senderos paralelos. La era dorada del musical hollywoodense aún no había comenzado.

Títulos legendarios como Cantando bajo la lluvia o Amor sin barreras (West Side Story)... seguían aguardando su momento tras bambalinas. La ola se estaba gestando, pero no había roto aún.

En aquel tiempo, la mayoría de las bandas sonoras eran orquestales, pensadas para escucharse solo dentro del cine. Y, sin embargo, muchos sabemos lo que puede lograr una buena música en una película: un crescendo de cuerdas que eleva una escena, una línea de piano que aprieta el corazón, o apenas unas notas que congelan el aire justo antes de que ocurra algo importante. Los estudios contaban con compositores de gran talento, aunque no fueran figuras públicas, que sabían cómo conmover sin decir una palabra.

Aun así, esas músicas raramente salían del ámbito cinematográfico. No sonaban en la radio, ni se compraban en formato físico. Las bandas sonoras no formaban parte de la vida cotidiana: permanecían allí donde habían nacido, como parte de la experiencia del cine, no del día a día.

20. Rashomon: cuando la verdad se fragmenta

En 1950, Akira Kurosawa estrenó

Rashomon

, una película que transformó para siempre la manera de contar historias en el cine.

Lo hizo con la intención de mostrar un mismo delito a través de versiones contradictorias, sin ofrecer nunca una verdad única. Esa imposibilidad de alcanzar un relato definitivo fue perturbadora y fascinante.

A dicho fenómeno, el mundo lo bautizó como el efecto Rashomon.

Al pasar, recordemos que la puerta Rashōmon, erigida en el año 789 en Kioto, fue la más majestuosa de la ciudad y dominó el paisaje durante siglos. Su esplendor inicial se desvaneció gradualmente con el tiempo, y para el siglo XII ya no era más que un lugar abandonado, sombrío y temido, guarida de ladrones y personajes de mal vivir.

La historia del filme se abre precisamente bajo este portal semiderruido, mientras la lluvia cae sin descanso. Allí se refugian un leñador, un monje y un mendigo. Poco a poco, a través de flashbacks, nos vamos enterando de lo que cada testigo recuerda. El bandido Tajomaru (interpretado por el joven Toshiro Mifune) ofrece su versión. La esposa del samurái asesinado habla desde su dolor y su humillación. Y, en un giro sorprendente, el propio samurái declara desde el más allá por medio de una médium. Cada relato se contradice con el anterior. Los gestos cambian, los motivos se vuelven otros, la verdad se diluye. Lo que queda no es la certeza de un crimen, sino el retrato desnudo de la fragilidad humana. Para lograrlo, Kurosawa recurrió a recursos que, en aquel momento, resultaban asombrosos.

Rashomon(1950): Toshiro Mifune (Tajōmaru) y Machiko Kyō (la esposa), en el film de Akira Kurosawa. Fuente: Wikimedia Commons.

Así, por ejemplo, una cámara se interna en la espesura del bosque con travellings hipnóticos. Las escenas alternan una fotografía luminosa y sombría, que intercala cortes de montaje abruptos como si cayeran por acantilados. De este modo, la naturaleza misma adopta un papel principal: el sol que se filtra entre las hojas, la lluvia incesante sobre la puerta, el bosque como un laberinto moral donde nadie sale indemne.

Pero lo que mantiene viva a Rashomon

no es solo la innovación formal, sino el dilema que plantea:

¿es posible conocer la verdad cuando cada individuo miente, se engaña o acomoda los hechos para sobrevivir?

Kurosawa lo expresó con crudeza: los seres humanos no pueden ser completamente honestos consigo mismos; incluso frente a la muerte, necesitan sostener una ilusión.

La película nació en Japón casi sin expectativas. Los propios productores desconfiaban de una estructura narrativa tan poco convencional. Sin embargo, en 1951 ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y, en un abrir y cerrar de ojos, el cine japonés entró con firmeza en la escena occidental. De pronto, Kurosawa era un autor reconocido en todo el mundo, y los cuentos de Ryunosuke Akutagawa, base del guion, comenzaron a circular fuera de Asia.

Rashomon(1951), distribuida por RKO Radio Pictures tras su triunfo en el Festival de Venecia, donde obtuvo el León de Oro. Dirigida por Akira Kurosawa, con actuaciones de Toshiro Mifune, Machiko Kyō y Masayuki Mori, este cartel anunciaba en Occidente una obra que transformó para siempre el lenguaje del cine. Fuente: Wikimedia Commons. Dominio público (RKO Radio Pictures, 1951).

Más de setenta años después, Rashomon

sigue viva. No solo como un clásico del cine universal, sino como un espejo de lo que somos:

personas atrapadas entre recuerdos, intereses y emociones que nunca terminan de encajar.

Como piezas que se buscan en un rompecabezas y siempre dejan algún hueco.

Kurosawa, en el fondo, no intenta darnos una verdad definitiva. Más bien nos recuerda lo difícil que es alcanzarla. La verdad no se arma como un mosaico perfecto, sino que aparece fragmentada, como cuando miramos un espejo resquebrajado: cada trozo refleja algo distinto, nunca el todo.

Rashomon,

Los siete samuráisy

Trono de sangre. Fuente: Wikimedia Commons.

21. La radio, la música y los primeros pasos de la televisión

La radio seguía reinando como principal medio de difusión musical, aunque no todo era música: en muchos países, los oyentes sintonizaban más por las noticias, los radioteatros o los resultados deportivos. Lo musical quedaba relegado, y la programación variaba bastante según la región. En muchos lugares, las emisoras se limitaban a pasar canciones tradicionales o repertorios locales.

La televisión, por su parte, era todavía una promesa más que una realidad. En Estados Unidos, apenas uno de cada diez hogares tenía televisor en 1950. Y en buena parte del mundo, ni siquiera se habían iniciado las transmisiones.

Aún estábamos lejos de esa televisión que descubriría talentos, impulsaría carreras o lanzaría canciones al estrellato global. Por entonces, los programas dedicados a nuevos artistas o novedades musicales eran escasos y casi siempre pensados para públicos locales. Ver una actuación musical en pantalla seguía siendo, para la mayoría, una idea del futuro.

22. Una música que aún no cruzaba fronteras

En 1950, la escena musical en Estados Unidos dependía mucho del lugar en el que uno se encontrara. En las grandes ciudades, por ejemplo, el jazz se tocaba hasta altas horas de la noche. En otros rincones, el blues sonaba en reuniones pequeñas, mientras que la música country se escuchaba en zonas rurales a través de la radio. Y entre unos y otros, empezaba a aparecer un nuevo nombre: rhythm and blues.

Todos esos estilos llevaban ya un tiempo circulando, cada uno con su público fiel. Pero de tanto en tanto, en un bar, un salón de baile o incluso en el porche trasero de alguna casa, comenzaban a mezclarse. Se notaba en cómo los músicos se prestaban frases musicales, o en cómo ciertos ritmos se deslizaban hacia canciones inesperadas. Todavía no tenía un nombre, pero algo nuevo estaba empezando a tomar forma.

Más adelante, lo llamarían rock and roll. En aquel momento, nadie sabía muy bien hacia dónde iba todo eso; solo se percibía que el terreno estaba cambiando. Las fronteras entre estilos ya no eran tan claras, y de a poco, las reglas empezaban a reescribirse.

En América Latina, la música vibraba con emoción. Los boleros estaban en auge, y el tango seguía ocupando un lugar central. Se bailaban rancheras, ritmos tropicales y otras expresiones que, con el tiempo, darían lugar a géneros como la salsa o la bossa nova, aunque por entonces, nadie usaba aún esos nombres.

Europa seguía su propio compás. En Francia, la chanson estaba por todas partes: canciones con letras poéticas, a veces melancólicas. En Portugal, la gente se aferraba al fado, con sus melodías lentas y su intensidad contenida. En buena parte del continente, seguían muy vivas las tradiciones populares: canciones transmitidas de generación en generación, cantadas en lenguas locales y entrelazadas con la vida cotidiana.

En aquel entonces, no existía una red musical global. Las canciones rara vez cruzaban las fronteras. No porque les faltara calidad, sino porque simplemente no había mecanismos sólidos que las hicieran viajar. Sí existían herramientas de traducción, licencias y promoción, pero su alcance era limitado.

23. Escasos intérpretes globales

En 1950, la figura de una estrella del pop con alcance global simplemente no existía. Elvis todavía no había irrumpido en escena, los Beatles estaban en la escuela, y Michael Jackson ni siquiera había nacido. Los artistas que lograban cierto éxito solían apegarse a lo que el público ya conocía y disfrutaba. No buscaban revolucionar nada: sabían cómo componer una melodía que se quedara en la cabeza, cómo decir algo que sonara auténtico, y cómo montar un espectáculo que la gente no olvidara fácilmente.

Frank Sinatra, Édith Piaf, Nat King Cole… sus nombres eran conocidos en muchos hogares, y con razón. Sus canciones viajaron lejos, incluso si el mundo todavía no estaba preparado para una fama verdaderamente global.

Pero incluso artistas de esa talla no llegaban a todos los rincones del planeta como lo harían las estrellas del futuro. Ese tipo de fama que atraviesa idiomas, culturas y fronteras aún no se había imaginado del todo.

Además, la industria musical todavía no había puesto la mira en los jóvenes. En 1950, uno era niño o adulto; el concepto de "adolescente" apenas circulaba en el habla cotidiana. Tampoco existía aún la idea de un “mercado juvenil”, aunque a mediados de la década empezaría a tomar forma y transformaría por completo el negocio de la música.

24. Industria discográfica: un crecimiento desigual

Algunos países contaban con industrias discográficas relativamente activas. Argentina, México, Brasil y Francia son ejemplos. Sin embargo, seguían aislados en términos de distribución.

Tomemos el caso de Argentina. Incluso quince años después de su muerte, la voz de Carlos Gardel seguía sonando por todas partes. Así de profunda puede ser la huella de una leyenda en el corazón cultural de una nación.

Brasil tenía a Carmen Miranda, una estrella global gracias a Hollywood. Pero en su tierra natal, las opiniones estaban divididas: algunos celebraban su éxito, mientras otros sentían que esa versión con lentejuelas de Brasil no reflejaba la realidad.

En gran parte de África, la música seguía viviendo donde siempre lo había hecho: en los pueblos, en los festivales, entretejida con la vida diaria. Las grabaciones comerciales llegarían más tarde, muchas veces impulsadas por sellos extranjeros bajo influencia colonial.

Detrás del Telón de Acero, la música enfrentaba controles más estrictos. Si una canción no seguía la línea del partido, lograr que se editara en vinilo era una verdadera odisea. Bajo el mando de Stalin, la creatividad vivía bajo una correa muy corta.

Mientras tanto, en Asia y el Pacífico, la música seguía su propio camino. Las bandas sonoras del cine japonés vibraban con energía. Los ragas de la India se abrían como espirales bajo el calor de la tarde. En las islas, sus habitantes mantenían vivos antiguos ritmos: sonidos hermosos que rara vez cruzaban sus propias costas. No les faltaba brillo. Las autopistas musicales del mundo todavía no llegaban hasta allí.

25. Canciones destacadas de 1950

Aunque la mayoría de las canciones grabadas en 1950 se quedaron dentro de sus propias fronteras, unos pocos títulos lograron ir más allá, a veces de inmediato, a veces con el paso de los años.

Un ejemplo es “The Tennessee Waltz”, interpretada por Patti Page. Fue una de las primeras canciones populares en Estados Unidos que llegó a públicos de distintos estratos sociales.

Otro caso es “Mona Lisa”, una balada suave de Nat King Cole. Algunas canciones se convirtieron en clásicos casi sin que nadie se diera cuenta. Ese sonido orquestal pulido que tanto se apreciaba en la época fue el cauce natural para muchas de ellas.

Pensemos en “La Vie en Rose”, de Édith Piaf, grabada en los años 40 pero que se volvió un fenómeno mundial al comenzar la nueva década. Lo mismo ocurrió con “Bésame Mucho”. La compositora mexicana Consuelito Velázquez la escribió en los años 30, pero fue en los 50 cuando se transformó en una favorita internacional, con versión tras versión recorriendo el mundo.

Y está también el caso de “Tico-Tico”, ese tema brasileño vivaz y chispeante compuesto en 1917. Habría permanecido como una joya local de no ser por los sombreros frutales de Carmen Miranda y la orquesta de Xavier Cugat, que lo llevaron con todo el brillo de Hollywood a los escenarios globales tras la guerra.

Tico-Tico no Fubá(1952), biopic musical brasileña dirigida por Adolfo Celi sobre la vida del compositor Zequinha de Abreu, cuya pieza de 1917 se convirtió en un éxito mundial.

Pero todas estas fueron, en realidad, excepciones. La mayoría de la música producida en 1950 permaneció en el ámbito local, fue efímera o tuvo un alcance modesto, más determinada por las circunstancias que por una búsqueda consciente de fama global.

26. Los albores del cambio

A primera vista, el panorama musical de 1950 tenía un aspecto exterior modesto, sin pretensiones, pero el cambio ya estaba latente: una transformación constante e irreversible comenzaba a gestarse

Así, en 1951, Gibson presentó la Les Paul, la célebre primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido. En un principio, esta incorporación no causó gran revuelo, pero gradualmente sentó las bases del sonido que definiría la música moderna.

Apenas un año después, el LP (abreviatura de Long Play) empezó a ganar terreno. Ofrecía mejor calidad de sonido y más tiempo de reproducción, permitiendo disfrutar un álbum completo sin dar vuelta el disco. Para muchos, fue la primera vez que la música se volvió algo para sentarse a escuchar de verdad, no solo para picotear.

En 1953, Ray Charles comenzó a experimentar con góspel y rhythm & blues. El resultado fue algo crudo, poderoso y profundamente conmovedor; tal vez la primera manifestación de lo que hoy conocemos como soul.

Y al año siguiente, todo cambió: Bill Haley hizo tronar “Rock Around the Clock” por todas las radios de Estados Unidos. Aquello no era simplemente música. Fue un trueno que anunciaba que se venía una revolución.

En 1955, dos sacudidas sísmicas ocurrieron al mismo tiempo: Elvis Presley firmó contrato con RCA y Chuck Berry lanzó “Maybellene”. No eran solo cantantes: con cada mueca y cada rasgueo, reescribían las reglas. Casi de un día para otro, la música popular se lanzó hacia un rumbo completamente nuevo.

Y entonces llegó 1956, y el rock and roll explotó. De pronto, los adolescentes ya no eran solo chicos esperando crecer: eran una fuerza cultural con su propia banda sonora. La industria musical, por fin, lo comprendió: esto no era solo música para escuchar, era música para vivir. Y así, el juego cambió para siempre.

27. Reflexiones finales

1950 fue, en esencia, un año de lenta gestación. Las fuerzas que más tarde redefinirían la industria musical global (tecnológicas, comerciales, demográficas y estilísticas) todavía estaban tomando forma. El mundo de posguerra no solo reconstruía sus ciudades y economías: también recuperaba su paisaje sonoro cotidiano, sus hábitos musicales.

Hubo un tiempo en que la música latía al unísono con las ciudades. Su trinidad sagrada se resumía en ritmo, melodía y armonía. No necesitaba viralizarse: le bastaba con resonar en salones de baile, cafés, cines antes de la función, en esas radios a válvulas que tejían comunidades sonoras, mucho antes de la gran homogenización digital. En esa condición, hoy nostálgica, reside parte de su encanto. Puede que muchas canciones de 1950 hayan quedado fuera de los catálogos populares, pero su papel en la historia es decisivo, aunque no figuren en las grandes antologías. Sin ellas, nada de lo que vino después habría sido posible.

¡Atención!

Los títulos de las melodías incluyen enlaces a YouTube, lo que te permite escucharlas a tu ritmo, una por una. Puede llevar tiempo, sí, pero tiene su encanto, como revolver una vieja colección de vinilos. Si prefieres disfrutar de la selección sin pausas, al final de esta página encontrarás nuestra lista en Spotify. Esto es posible siempre que estén disponibles en la plataforma. Pulsando en los nombres de los artistas obtendrás información adicional.

Una selección basada en parámetros de calidad y relevancia, no en tendencias masivas.

Sello sonoro de JGC

Tamiz Musical

Algunas claves para decidir qué destacar y qué dejar en el olvido:

Impacto cultural

¿Cómo resonó en su época? ¿Dejó huella en la cultura?

Innovación sonora

¿Introdujo nuevas texturas, ritmos o técnicas?

Originalidad lírica

¿Aporta una voz poética o narrativa singular?

Calidad de grabación

¿El sonido está bien cuidado, equilibrado y profesional?

Recepción crítica

¿Fue reconocida por la crítica o por sus pares?

Riesgo artístico

¿Evita lo fácil? ¿Se atreve a proponer algo distinto?

Prueba del tiempo

¿Sigue sonando fresco hoy?

Legado

¿Influyó en otros artistas? ¿Dejó rastro?

Documento del momento

¿Retrata algo esencial de su tiempo?

Equilibrio

¿Combina popularidad con profundidad artística?

Diversidad

¿Aporta variedad idiomática, estilística o geográfica?

El factor JGC

Una afinación del gusto musical: esa sensibilidad que distingue lo pasajero de lo perdurable.